নারী

নারী আমার চিত্র, প্রকৃতি ও মানবনির্ভর, বিষয়নির্ভর এবং আমার ছবির উৎপত্তি ও রঙের পেছনে বাংলার ঐতিহ্যবাহী অঙ্কনধারা, লোকজ রীতিগুলো বেশি উৎসাহ জোগায়—জয়নুল আবেদিন

আর্ট কলেজে পড়াশোনা ও পরে শিক্ষকতার কারণে কলকাতায় থিতু হয়েছিলেন ব্রহ্মপুত্রপাড়ের ছেলেটি। বেড়ে ওঠার কালে দেখা গ্রামবাংলার মানুষ ও প্রকৃতিই ষোলোআনা দখল করে ছিল তার আঁকাআঁকি। ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া ভাগের পর এককালের ঔপনিবেশিক রাজধানী কলকাতা ছাড়েন। নতুন দেশ পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা তখন বাঙালি মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রান্তর। এ ভাগাভাগিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানান অভিঘাত রয়েছে। জয়নুল আবেদিন নিশ্চয় তার বাইরে নন, তবে তা ভাগ করতে পারেনি শৈল্পিক অভিযাত্রা। বরং কৃষিপ্রধান বাংলা ও বাংলার মানুষকে আরো অন্তরঙ্গভাবে তুলে ধরেছেন চিত্রকর্মে।

ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া ভাগাভাগির আঁচ আজও আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। এ নিয়ে সমসাময়িক অনেককে উচ্চকিত হতে দেখা গেলেও জয়নুলের সরাসরি বক্তব্য অপ্রতুল। তার চিত্রভাষ্যই ছিল জবাব। বরাবরের মতো সাধারণ মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ ছিলেন। যেখানে নৃ-পরিচয়ে বাঙালি যেমন আছে, আছে সাঁওতাল ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী। জীবনের শেষ দিকে শিল্প সমালোচক অধ্যাপক নজরুল ইসলামকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘যে রীতিতেই শিল্পকলা নির্মিত হোক না কেন, তার সাযুজ্য থাকতেই হবে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, নিজ সমাজ পরিবেশ বা পরিমণ্ডলের সঙ্গে।’

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্য ভাবপ্রবণ মানুষে ভরপুর, তেমনই একজন জয়নুল। তার বেড়ে ওঠার কালে এ অঞ্চলের শিল্পতীর্থ ছিল কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট। স্বভাবতই শিল্পীস্বভাব ও প্রতিভার জন্য কৈশোরে পরিচিতি পাওয়া জয়নুল ওই প্রতিষ্ঠানের নাম শুনে থাকবেন। তখন তিনি ক্লাস নাইনের ছাত্র। আর্ট স্কুল স্বচক্ষে দেখার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন কলকাতায়। পকেটে মাত্র এক টাকা। ধর্মতলায় কমলালেবুর দোকান দেখে এগিয়ে গেলেন। তারপর দুটো কমলা নিয়ে বিস্তর দরাদরির মাঝে বিক্রেতা তার গালে কষে চড়। এমন কিছু ঘটবে তা হয়তো কিশোর জয়নুল কল্পনা করতে পারেননি। কিন্তু পূর্ব বাংলার সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে সৃষ্ট কলকাতায় এমন ঘটনাই ঘটেছে, যখন জয়নুল গেছেন আগাগোড়া কৃষক, জেলে বা তাঁতি পরিবেষ্টিত একটি অঞ্চল থেকে।

ইউরোপীয় ধারায় জয়নুল আবেদিনের প্রাতিষ্ঠানিক আঁকাআঁকির সূচনা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেশজ রীতিতে এঁকেছেন। বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ ছিল বড় একটি ধাক্কা। এরপর বাঙালি মুসলমান হিসেবে এ সমাজ নিয়ে অর্পিত দায়িত্ব তিনি কখনো এড়াতে পারেননি। সম্ভবত ঢাকা যে বাঙালির সাংস্কৃতিক রাজধানী হতে চলেছে, এ বিষয়ে তার কোনো পিছুটান ছিল না।

জয়নুল কলকাতাকে কীভাবে দেখেছেন? এ পর্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ছবিগুলোয় আমরা দেখি ভাতের জন্য হাহাকার। যেখানে মানুষ ফুটপাতে গাদাগাদি করে আছে, অনাহারে ক্লিষ্ট, তার সঙ্গে খাবারের জন্য লড়ছে ক্ষুধার্ত কাক। ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া বিভাগ-পরবর্তী সময়ে জয়নুলের সামনে ভাতের ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের প্রশ্ন সামনে আসেনি এমন নয়; কিন্তু তিনি শিল্পের লড়াইকে আরো বৃহত্তর জায়গা থেকে দেখেছেন। একই সঙ্গে ছিল যে দেশ গড়ার লড়াই। দেশ বলতে পূর্ব বাংলার মানুষ ও তার অধিকারই তার কাছে সবার আগে। এ কারণে একসময় পাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগে কাজ করলেও ১৯৭১ সালে সরকারের দেয়া ‘হিলাল-ই-ইমতিয়াজ’ উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৭৪ সালের মার্চে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ওই মাসের শুরুর দিকে এক সাক্ষাৎকারে জয়নুল বলেছিলেন, ‘শিল্পকলা শুধু শিল্পকলার জন্য এ ধরনের বিশ্বাস আমার নয়। আমি বিশ্বাস করি শিল্পকলা মানুষের কল্যাণের জন্য, জীবনকে সুষম ও সুন্দররূপে গড়ে তোলার জন্য। প্রকৃতি, মানুষের জীবন ও সবকিছু এক হয়ে যাবে তখনই, যখন সম্ভব হবে সবচেয়ে সুন্দরের সৃষ্টি। সেই অবস্থায় পৌঁছুতে হলে সবাইকে সুন্দরের মর্ম বোঝাতে হবে।’

আরো বলেন, ‘অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও মুক্তি যেমন সবার কাম্য তেমনি কাম্য হওয়া উচিত সুন্দর রুচিশীল ও সৎ জীবন, শৈল্পিক জীবন। আমি বারবার বলি আমাদের বর্তমান দুর্ভিক্ষ—খাদ্যের দুর্ভিক্ষ ততটা নয়, যতটা রুচির দুর্ভিক্ষ। একে দূর করতেই হবে। হয়তো অর্থনৈতিক দারিদ্র্য এবং রুচির দারিদ্র্য সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের সংগ্রাম ওই উভয় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে।’

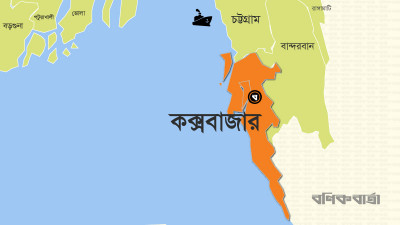

অবশ্য ‘রুচির বড়াই’ বিভিন্ন সময়ের সাংস্কৃতিক বড়ত্ব, ক্ষমতার দর্প, কর্তৃত্বের ছড়ি হিসেবে আমাদের সামনে এসেছে। জয়নুলের সামনে বিষয়টি সম্ভবত এমন নয়। এমন নয় যে পূর্ব বাংলার নিরন্ন মানুষকে আঁকেননি আর। ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়কে কেন্দ্র করে সুবিশাল আঁকা স্ক্রলচিত্র ‘মনপুরা’য় মানুষের অসহায়ত্ব তুলে ধরেছেন তিনি। আবার একটু বিরল হলেও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই তুলে ধরেছেন পলাশী ও তিতুমীরের বাঁশের কেল্লাকেন্দ্রিক চিত্রকর্মে। আবার ‘বিদ্রোহী গরু’ তো তার চিত্রমালায় নতুন ভাষা তৈরি করেছে। তার গ্রামীণ জীবন ও এর সহজতা যেকোনো কৃত্রিমতা, বির্মূততা ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে দেখতে পারি। উৎপাদন সম্পর্ক ও উদযাপনের সে ধারণা বাঙালি হারিয়ে ফেলেছে, যা দেখি আরেক বিখ্যাত স্ক্রলচিত্র ‘নবান্ন’-এ। এটি এঁকেছিলেন ১৯৬৯ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। যেখানে বাঙালির কৃষিভিত্তিক যাপনের সঙ্গে বর্তমানকে মেলাতে চেয়েছিলেন।

জয়নুলের আঁকাআঁকির যে ইতিহাস দেখা যায় তাতে ১৯৩৪ সালে আঁকা ইম্প্রেশনিস্ট ধারার জলরঙ ‘বনানী দুমকা’ বেশ পরিচিত। একই বছর আগে ফসল তোলার দৃশ্য। ১৯৩৮ সালে একাডেমি অব ফাইন আর্টসের বার্ষিক প্রদর্শনীর স্বর্ণপদক এনে দেয় ‘অন অ্যান্ড ওভার দ্য ব্রহ্মপুত্র’ জলরঙ। এ ছবিগুলোর বিষয় জেলেদের মাছ ধরা, জাল শুকানো, শম্ভুগঞ্জ ব্রিজ, হাসপাতাল ও খেয়া পারাবার, নদীপারের কাশবন ও পানিতে প্রতিফলিত তীরবর্তী গাছ। এ ধারণার আরো কিছু ছবির পর পাই মন্বন্তর চিত্রমালা।

সরাসরি বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করলেন তিনি। রেখাভিত্তিক এক্সপ্রেশনিস্ট ধারণ করলেন বিষয়ের প্রয়োজনেই। ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া ভাগ পরবর্তী সময়ে বাস্তবতার সঙ্গে পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্ট রীতির মিলমিশ দেখা যায়। ১৯৫১ সালে রেখার প্রাধান্য দিয়ে জলরঙে করেন ‘সাঁওতাল দম্পতি’, ‘দুজন সাঁওতাল রমণী’ ও ‘সাঁওতাল পরিবার’। ১৯৫৩ সালের ‘আয়না নিয়ে বধূ’ সরল ও লৌকিক পথে যাত্রা তুলে ধরে। এরপর আছে ‘দুই মহিলা’, ‘পাইন্যার মা’, ‘গ্রাম্য মহিলা’ বা ‘মুখ চতুষ্টয়’ এই চারটি ছবির প্রথম দুটি গুয়াশ, তৃতীয়টি জলরং, চতুর্থটি তেলরঙের রচনা। এসব ছবিতে লৌকিক সারল্য আর জ্যামিতিক ফর্ম নতুন রূপ গড়েছে। এভাবে অনেক বাঁক একসঙ্গে মিশে গেছে জয়নুল আবেদিনের ক্যানভাসে।

তরুণ ছাত্র হিসেবে ইউরোপীয় চিত্রকলার প্রচণ্ড শক্তি আকর্ষণ করে বলে জানান শিল্পাচার্য। ওই শিল্পরীতি অনুকরণে বাংলার প্রকৃতি, পরিবেশক ও মানুষকে আঁকার চেষ্টা করেন। যাকে তিনি বলেন, ‘তখন সামাজিক চেতনা ততটা হয়নি।’ জয়নুলের রূপান্তরের গল্পটা এমন, ‘আমি ইম্প্রেশনিস্ট বা একাডেমিক পদ্ধতিতে আঁকতাম, তারপর এল সেই ভয়াল দুর্ভিক্ষ। আমি কলকাতার সেই ভয়াবহ দৃশ্যাবলি ধরে রাখতে চাইলাম। চটপট কাজ করতে হয়, তাছাড়া সব জিনিসের দাম চড়া, আমি সস্তা কাগজে, দ্রুত হাতে অবিরাম এঁকে চললাম, শত শত স্কেচ, দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন দৃশ্যের, প্রয়োজনের তাগিদে, নেহাত অবস্থার প্রয়োজনে আমার স্টাইল বদলে গেল, এক্সপ্রেশনিস্ট হতে বাধ্য হলাম, খুব সহজ অথচ শক্ত রেখায় কিছুটা জ্যামিতিক আকৃতির মধ্যে সেই সব দৃশ্য ধরে রাখতে চাইলাম। তারপর ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হলো। পাকিস্তানে এলাম—পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায়। বাঙালির ভাষা, বাঙালির সংস্কৃতির জন্য সবার যে আন্দোলন, সম্ভবত তারই প্রভাব পড়ল অবচেতনভাবে আমারও মনে, বাঙালির লোক শিল্পরীতিকে তুলে ধরতে হবে, পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রাধান্যকে অস্বীকার করার একটা বিদ্রোহ হিসেবেই রচিত হলো আমার একটি চিত্র পর্যায় এবং সম্ভবত নিজেরই অজ্ঞাতে এসব শক্তি কাজ করেছে।’

ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া ভাগের পেছনে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জমিদারি প্রথা বা সামন্তবিরোধী মনোভাব গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করেছে। নতুন গজিয়ে ওঠা মধ্যবিত্ত প্রধান ভূমিকা রাখলেও অর্থনৈতিক দিকটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যাদের বেশির ভাগ ছিলেন কৃষকদের সন্তান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুই দশক কেটে গেছে ততদিনে, সময়টা পূর্ববঙ্গের মানুষের রাজনৈতিক কর্তাসত্তা প্রতিষ্ঠার শীর্ষবিন্দুর। ধর্ম অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে বটে, কিন্তু সেই পরিচয় কখনো তার স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ওপর স্থান পায়নি। এমন পরিস্থিতিতে কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রতি জয়নুলের সামগ্রিকতাবোধ ছিল সুস্পষ্ট। যা শুধু আঁকাআঁকিতে থেমে ছিল না। ঢাকার শিল্প আন্দোলন বা আর্ট কলেজ ও লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ঘটনা থেকে অনুধাবণ করা যায়। অর্থাৎ ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া পরবর্তী জয়নুল আবেদিন শুধু শিল্পী হিসেবে বোঝা যাবে না, পূর্ব বাংলার মানুষের সমগ্রতার ভেতর থেকে বুঝতে হবে।

তথ্য ও মন্তব্য সূত্র: বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর রচিত ‘জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা’, ১৯৭৪ সালে শিল্প সমালোচক অধ্যাপক নজরুল ইসলামের নেয়া সাক্ষাৎকার এবং সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত ‘জয়নুল আবেদিন জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি’।