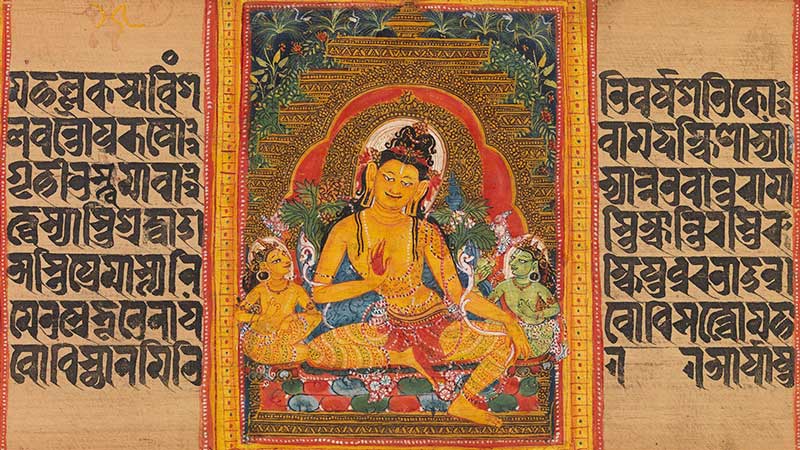

প্রজ্ঞাপারমিতা পান্ডুলিপিতে মিনিয়েচার ছবি: এমএপি একাডেমি

প্রজ্ঞাপারমিতা পান্ডুলিপিতে মিনিয়েচার ছবি: এমএপি একাডেমি চতুর্থ শতাব্দীর পর দিল্লির দরবারে চর্চিত হয়েছে মিনিয়েচার চিত্রকলা। সেক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে প্রথমে ইরানি ও পরে ইউরোপীয় উপাদান। তবে বঙ্গীয় জনপদে মিনিয়েচারের ইতিহাস তার চেয়ে ঢের পুরনো। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ‘দিব্যাবদান’ থেকে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বাংলায় চিত্রকলার প্রচলন ছিল। বৌদ্ধধর্মে প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাব বাড়তে থাকে। বৌদ্ধ শাসকরা ছিলেন স্থাপত্য ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক। সে চিত্রকলারই একটা ধারা হিসেবে পাল আমলে স্বর্ণযুগে উন্নীত হয় মিনিয়েচার। মিনিয়েচার তৈরি হতো মূলত ধর্মীয় পুস্তককে ঘিরে। যদিও সে মিনিয়েচারের অনেকই এখন আর অবশিষ্ট নয়। তবে পাল রাজা প্রথম মহীপালের আমলে লেখা চিত্রসংবলিত ‘অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা’ পাণ্ডুলিপির ১২টি রঙিন চিত্র মিনিয়েচারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মিনিয়েচারগুলো আঁকা হয়েছে তালপাতার ওপর। বর্তমানে পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষিত রয়েছে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে। প্রথম মহীপালের আমলে লেখা আরো দুটি পাণ্ডুলিপি পরবর্তী সময়ে উদ্ধার করা হয়েছে। পাওয়া গেছে পরবর্তী ২০০ বছরে আঁকা চিত্রসংবলিত বেশকিছু নতুন পাণ্ডুলিপি। পাল রাজাদের রাজত্বকালে আঁকা এ মিনিয়েচারগুলোকে শিল্পবোদ্ধারা ‘পাল মিনিয়েচার’ বলে অভিহিত করেন।

চিত্রকলা অতিসহজে বিনষ্ট হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই পালপূর্ব আমলের মিনিয়েচার-চর্চার তেমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। বঙ্গীয় জনপদের জন্য ৪০০ বছরব্যাপী পাল শাসন ছিল সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের যুগ। এ অঞ্চলে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। সে সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম যে বিভিন্ন ধরা ও উপধারায় বিভাজিত ও সহাবস্থানে ছিল, তা ফুটে ওঠে চিত্রকলার মধ্য দিয়েই। আশ্চর্যের বিষয় হলো মিনিয়েচার অঙ্কিত বিপুলসংখ্যক পাণ্ডুলিপি হাজার বছর পরেও কালের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। ফলে তারা যে কেবল শিল্পের চর্চা না, তার সংরক্ষণ সম্পর্কেও সচেতন ছিল সেটাও প্রমাণ হয়। টিকে থাকা পাণ্ডুলিপিগুলোয় বিপুলসংখ্যক ক্ষুদ্রাকৃতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে কেবল তারিখযুক্ত তিন শতাধিক চিত্র আবিষ্কার হয়েছে। সেই সময়ের তৈরি তারিখবিহীন পাণ্ডুলিপির চিত্র সংখ্যা যোগ করলে সংখ্যা আরো বাড়বে। মিনিয়েচারে চিত্রকলার অঙ্কন-নৈপুণ্য যথেষ্ট উন্নত। খালি চোখেই ধরা পড়ে, পেছনে অনেক দিনের অভিজ্ঞতা কাজ করেছে।

পাল আমলের পাণ্ডুলিপিগুলো তালপাতায় লেখা ও আঁকা। তালপাতা ভঙ্গুর হওয়ার কারণে অনেক পুথির বর্তমানে জীর্ণদশা। তবে সেই সময়ের হিসেবে পাণ্ডুলিপিগুলো উন্নত মানের তালপাতার ওপর অনুলিখিত। বিশেষ ধরনের তালপাতা বেশ পাতলা ও স্থিতিস্থাপক, তাই লেখার জন্য উপযুক্ত ও কম ভঙ্গুর। পুথি লেখার আগে এ পাতা গোছা বেঁধে এক মাস পানিতে ডুবিয়ে রাখা হতো। পরবর্তীকালে রোদে শুকিয়ে শঙ্খ দিয়ে ঘষে মসৃণ করে নেয়া হতো। তারপর আকার অনুযায়ী কেটে এবং বাঁধার জন্য ছিদ্র করার পর এগুলোয় লেখা ও চিত্র অঙ্কন করা হতো। তিব্বতি ঐতিহাসিক লামা তারনাথ জানান, পাল শাসক ধর্মপাল (খ্রিস্টীয় ৭৮১-৮২১ সাল) ও দেবপালের (খ্রিস্টীয় ৮২১-৬১ সাল) রাজত্বকালে শিল্পকলা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে। সে সময় বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গের দুজন শিল্পী ধীমান ও তার পুত্র বিটপাল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পাথর ও ধাতুর ভাস্কর্য গড়ায় এবং চিত্রাঙ্কনে তারা ছিলেন সমকালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আট থেকে বারো শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমতের অন্যতম কেন্দ্র ছিল বাংলা। এখান থেকেই এ মতবাদ দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের সঙ্গে মিনিয়েচার করা পাণ্ডুলিপি এসব দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে ধর্ম ও আদর্শের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পাল রীতির মিনিয়েচারও ছড়িয়ে পড়ে এশিয়ার বৌদ্ধপ্রধান অঞ্চলগুলোয়। বারো শতকের শেষের দিকে এবং তেরো শতকের শুরুতে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ব্রোঞ্জের ছোট বুদ্ধমূর্তি ও চিত্রসংবলিত পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসব অঞ্চলে চলে যান। এর মধ্য দিয়েই পরবর্তী শতকগুলোয় পাল শিল্পরীতি বিদেশের মাটিতে আরো বিকশিত হয়।