শিল্পগুরু সফিউদ্দীনের আঁকা চিত্রকর্ম অন দ্য ব্যাংকস অব দ্য ময়ূরাক্ষী ছবি: সফিউদ্দীনআহমেদডটকম

শিল্পগুরু সফিউদ্দীনের আঁকা চিত্রকর্ম অন দ্য ব্যাংকস অব দ্য ময়ূরাক্ষী ছবি: সফিউদ্দীনআহমেদডটকম ‘সফিউদ্দীনের ছবি...বয়ানধর্মী ঘরানার নয়’—আবুল মনসুরের এ সামান্য প্রস্তাব

থেকে আর এক কদম অগ্রসর হয়ে বলা চলে যে এ আধুনিক অগ্রদূতের শিল্প-ভাষা সাদৃশ্যধর্মিতার

বাইরে আঙ্গিকপ্রধান ও প্রতীকধর্মী।

প্রশ্ন দাঁড়ায়, এই জেনারাল বা সামান্য প্রস্তাবের আলোয় সুমিতি-পরিমিতির

শিখরে অবস্থান করতে পারা শিল্পীর প্রথম দিককার সাদৃশ্যধর্মী কাজের ক্ষেত্রে একই প্রস্তাব

খাটে কি? না খাটলেও সাদৃশ্যের যে নির্ভার জগত্ শিল্পী সফিউদ্দীন শুরুতেই গড়ে তুলেছিলেন,

ওর মধ্যেই প্রতীকায়নের সূত্রের সূচনা হয়েছে বলে দাবি করা যায়।

পাশাপাশি শিল্প-সমালোচক ও ইতিহাসবিদ মনসুরের বিচারে চল্লিশের দশকে শিল্পীর

প্রকৃতিবাদী মনোভাবের পরম্পরার পাঠটি উদ্ধার হওয়া জরুরি। মনসুর লিখছেন, ‘সফিউদ্দীন

তাঁর চল্লিশের দশকের সাথীদের থেকে পৃথক হয়ে উঠেন। জয়নুল-কামরুলের মতো সাদৃশ্যধর্মী

দৃশ্যপট সফিউদ্দীন ও চল্লিশের দশক ও পঞ্চাশের প্রথমার্ধে জুড়ে এঁকেছেন, অন্যদের মতোই

তাতে কিছুটা বেঙ্গল স্কুলের প্রভাব, কিছু লোকশিল্পের সরলীকরণ, কিছু ইমপ্রেশনিজমের অনুপ্রেরণা

দেখা যাবে।’

এ বিশ্লেষণ সত্য উদ্ঘাটন করে শিল্পীর দুমকা অঞ্চলের রৌদ্রোজ্জ্বল দৃশ্যগুলোর

ক্ষেত্রে। দুমকার শালবন, কিংবা সাঁওতালদের বসতি ও জীবন চিত্রায়নে ইমপ্রেশনিজমের তুলির

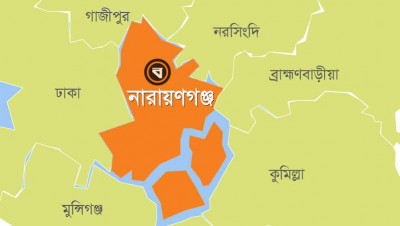

পোচে গড়ে ওঠা দৃশ্যগুলো ১৯৪৬ সালে আঁকা। ‘ময়ূরাক্ষীর ধারে’ শিরোনামের ১৯৪৮ সালে আঁকা

দুই সাঁওতাল নারীর দৃশ্য উপভোগের ছবিতে বেঙ্গল স্কুলই যেন অধিকতর মাত্রায় উপস্থিত।

ললিত দেহ, রেখার অনুপস্থিতিতেও শাড়ির ছন্দোবদ্ধ উপস্থাপনা এক আদর্শিক ভিত্তির দিকে

নজর আনে। লাবণ্য-যোজন ও কোমল রস এ দুয়ের মধ্য দিয়ে যেন এ চেনা দৃশ্য কিছুটা অলৌকিকতাপ্রাপ্ত

হয়। অলৌকিক শব্দটি এখানে সাদৃশ্যধর্মিতার মধ্যে যে বাস্তবতার ভার বিদ্যমান থাকে, তার

বিপরীতে নির্ভার ও নিপাট এক নান্দনিক মাত্রার স্মারক। এমত অলৌকিকতা সফিউদ্দীনের কাজে

হঠাত্ হাজির হয়নি। ১৯৪৭-এ পড়া শিল্পীর কয়েকটি উড এনগ্রেভিংয়ে এমন এক অধরা সৌন্দর্যের

আকারায়ন ঘটল, বলা যায় এ কাজগুলোর সূত্রে তৈরি হলো এক নব রস, যাকে পার্থিব বা দুনিয়াদারির

সাধারণ দৃশ্যপটেই অপার্থিব, যা আলৌকিক ভাবের সূচনা হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

শিল্পে ‘অরা’ বা ‘আভা’ অথবা ‘আলেক’ নামে যে বিষয়টি প্রাচীন চিত্রপটে ধর্মীয়

ভাবগাম্ভীর্যের সূত্রে জন্ম নিত, সাঁওতালজীবনের প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে সে মতো আলোক

বিচ্ছুরিত হলো, বা ছড়াল। এ অসম্ভব কার্যসম্পাদনের লাগি সফিউদ্দীনের ১৯৪৭-এর কাঠের ওপর

করা এনগ্রেভিংগুলো মাস্টারপিস হিসেবে গণ্য হয়। সংখ্যায় এরা কম, কিন্তু শিল্পজ অর্জনের

কারণে এদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সফিউদ্দীনের শিল্পের পাঠ এই রূপ ও রূপকের মধ্যবর্তী

ক্ষেত্র থেকে তৈরি হওয়া শিল্পকর্ম দিয়ে শুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সবার আগে যা উল্লেখের দাবি রাখে তা শিল্পীর ভাষা তৈরির প্রাথমিক রসদ, যা

শিক্ষাসূত্রে সফিউদ্দীন আত্মস্থ করেছেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ সালে কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল

অব আর্ট বিদ্যায়তনে পাঠরত শিল্পী কারিকুরির দিকটি আয়ত্তের সুযোগ সবিনয়ে সদ্ব্যবহার

করেছেন। তার সময়ের আরো অনেকেই এরূপ অর্জনে সামর্থ্য প্রদর্শন করেছেন। বিলেতি ধারার

পাঠ্যসূচিতে জন রাস্কিন নির্দেশিত প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের যে ধারা বর্তমান ছিল, সে সূত্রে

সফিউদ্দীন ও তার সহপাঠীদের দৃশ্য অঙ্কনে মনোযোগী হতে দেখা যায়। গবেষক সৈয়দ আজিজুল হকের

ধারাবর্ণনা থেকে কর্জ করে বলতে পারি, ১৯৪২ থেকে শুরু করে ’৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত সময়ের

মধ্যে প্রকৃতি অঙ্কনের ঝোঁক ছিল লক্ষণীয় রকমের। ছাত্ররা দলবেঁধে দুমকা ও কলকাতার আশপাশের

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শিল্পে আত্মস্থ করায় মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। সফিউদ্দীনের মতো প্রতিভাধর

ছাত্রের ক্ষেত্রে মকুল দে ও রমেন চট্টোপাধ্যায় আরেক প্রস্থ চর্চার জগত্ খুলে দিতে বিশেষ

ভূমিকা রাখেন। এ শিক্ষকদ্বয়ের প্রভাবে ছাত্র সফিউদ্দীন দক্ষ হয়ে উঠতে থাকেন উড এনগ্রেভিং

ও এচিং মাধ্যমে। ছাপচিত্রের মাধ্যমগুলোর স্বকীয় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এই গুণ গৌণ করে

নিজেকে মুখ্য করে তোলা অসম্ভব। ফলে ক্রমে শিল্পী হয়ে উঠতে থাকা সফিউদ্দীন প্রথম যে

পাঠটি নিতে সমর্থ হয়েছিলেন তা মাধ্যমের চরিত্র ব্যবহার করে শিল্পে স্বকীয় চরিত্র তৈরির

পাঠ। মাধ্যমের কারণে আরো যে গুণ অর্জন সম্ভব হলো, তা বিমূর্তায়ন। যেকোনো মাধ্যমে ন্যাচারালিস্টিক

ছবি অঙ্কনও আসলে এক প্রকারের বিমূর্তায়ন, যার সূত্রে অঙ্কিত চিত্র ‘অপর’ এক ভাষাপ্রাপ্ত

হয়, ‘অপর’ এক দুনিয়া সৃষ্টি করে। একাডেমিক রীতির কাজ করতে করতে তাই শিল্পী সফিউদ্দীন

বাংলার ভুঁই ও সহজ জীবনের বিশেষত সাঁওতালজীবনের চিত্রকলা নির্মাণে সমর্থ হয়ে উঠলেন।

তার ছবি কোনো প্রামাণ্য দলিলের রূপ পেল না, বরং শিল্প হয়ে উঠল। শহরের রুচি ও রুহের

কাছে যা কিছু তা থেকে বহুদূরের বিধায় সাঁওতালজীবন সে সময়ের অনেক বিদ্যোত্সাহীর কাছে

এক প্রকার সহজ জীবনের প্রতীক। এর আগে রবীন্দ্রনাথের এমন সহজিয়া তরিকার প্রতি পক্ষপাত

লক্ষ করা গেছে। কিন্তু শিল্পীর হাতে বিশেষত নিখুঁত অঙ্কন প্রক্রিয়া আত্মস্থ করা শিল্পীর

হাতে এ সূত্রে এক নতুন অবলোকনের জন্ম হলো।

এ নতুনত্বে একটি ভিত হলো বিলেতি বা ইউরোপীয় অঙ্কনপদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে যেমন ন্যাচারালিজম বিলেতি পদ্ধতির সূত্রে প্রবেশ করেছে অথচ তা ব্যবহূত হয়েছে দেশীয় রায়ুমণ্ডল ও বাস্তবতা প্রকাশ করার তাগিদে, তেমনি সফিউদ্দীনের হাতে বাংলার এক অমোঘ চিত্র যেন পুনঃপুন রচিত হতে থাকল। মূলত এ শিল্পীর হাতে দৃশ্য পর্যবসিত হলো নস্টালজিয়া ইমেজে বা স্মৃতির দর্পণে দেখা চিত্রকল্প। তার সাঁওতালজীবনের প্রতিচ্ছবি আসলে ‘সহজ’ জীবনে ফিরে যাওয়ার আকুতির প্রতিচ্ছবি।

আরো অনেক শিক্ষানবিশের হাতে, যা হাত পাকানোর এক্সারসাইজ, সফিউদ্দীনের হাতে তা হয়ে উঠল সহজ দৃষ্টিতে সহজ সৌন্দর্য দেখার উপায়। এ উপায়ের পিছে কার্যকর ছিল এক সুনির্দিষ্ট চৈতন্য, যার ফলে শিল্পী ‘মেলার পথে’ (১৯৪৭), ‘ফেরা’র (১৯৪৫) মতো দৃশ্যের অবতারণা করতে পারঙ্গম হয়েছেন। ‘ময়ূরাক্ষী’ (১৯৪৫) কিংবা ‘সাঁওতাল নারী’ শিরোনামের ছবিতে প্রকৃতির বড়ত্ব ও বাংলার প্রতীকী ভাবধারার চিত্র আঁকতে তিনি সমর্থ হয়েছেন।

এসব এচিং ও উড এনগ্রেভিংয়ের কাজে শহুরে বাবুর ‘নিস্তেজ রোমান্টিকতা’ সহজেই ফোটানো যেত শিল্পীর অঙ্কনের ক্ষমতা। অথচ এমন এক চেতন এর মধ্যে জাগিয়ে তোলা হলো, যা ইংরেজের কারিকুরি শিক্ষা করে বাংলার দৃষ্টি উন্মোচন ঘটাতে সমর্থ হলো। অঙ্কনের ক্ষমতা যাচাই করলে হরেন দাসের কাজেও উড এনগ্রেভিংয়ের দক্ষতা লক্ষণীয়, তিনি সফিউদ্দীনের সমসাময়িক শিল্পী। অথচ চেতনজাগানিয়া ইমেজ বা প্রতিচ্ছবি জন্ম দেয়ার সূত্রে সফিউদ্দীন তার সমসাময়িকদের থেকে আলাদা হয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে সমর্থ হলেন।

এই যে সাঁওতাল পরগনার নিমিত্তে সফিউদ্দীনের শিল্পচর্চা, তা ভবিষ্যতে আরো

নানা অ্যাস্থেটিক বা চিত্রজ পরগনায় উপনীত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। স্থানিকতার সূত্রে না

হলেও ধারণা বা সৃষ্টিশীলতার সূত্রে এসব পরগনার দ্বারস্থ হতে পেরেছেন এ মৃদুভাষী শিল্পগুণ

সৃষ্টিতে পটু শিল্পী।

স্থানিকতার পরিবর্তনের আরো একটি দিক উল্লেখ করা জরুরি। শিল্পী সফিউদ্দীন

যখন সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জনের প্রথম সোপানে পা রেখেছেন, সে বছরই (১৯৪৭) তিনি কলকাতার

চিরপরিচিত ভূমি পেছনে ফেলে ঢাকার নতুন মাটিতে পা রাখেন। বাঙালি মুসলিম শিল্পীদের ঢাকা

যাত্রায় শামিল হয়ে তিনিও জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঢাকার প্রথম শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

গড়ে তোলায় সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৪৮ সালে তিনি এ নব্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের

ছাপচিত্র বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

স্থানিকতার এই ছেদ প্রাথমিকভাবে তার ভাবপ্রবণতা কিছুটা ব্যাহত করে, যা

‘সহজ’ দৃষ্টি, এমনকি স্মৃতিতাড়িত দৃষ্টি এ দুয়েরই প্রবক্তা। ১৯৫৪ সালে আঁকা ‘পাগলা’

শিরোনামের যে উড এনগ্রেভিং তিনি আগের চর্চার ধারাবাহিকতা হিসেবে পটস্থ করেন, তাতে ওপরোল্লিখিত

মাত্রার কিছুটা অভাব লক্ষ করা যায়। অনুভব করা সম্ভব হয়, শিল্পীর হাতের দক্ষতা মুগ্ধতা

তৈরিতে একই রকম পারদর্শী হলেও তার ভাবজগতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রের

পরিপ্রেক্ষিতে যে কাল ও স্থান নিরপেক্ষতা তিনি তার পূর্ববর্তী কাজে অর্জন করেছেন তা

স্থানিকতানির্ভর এবং একটি সময়ের মনকাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত। সাঁওতাল পরগনা থেকে বহু

দূরে চলে এসে হয়তো এ দক্ষ শিল্পীর দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিতে হলো।

এরপর যে পরগনার দৃশ্য আমরা তাকে নির্মাণ করতে দেখি তাতে চিত্রকল্পের স্বশাসনের

দিকটি প্রকট হয়ে ওঠে, যদিও স্থানিকতার সঙ্গে বিষয়ের সূত্রে তিনি তার চিত্রভাষাকে আজীবন

দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়ের উপস্থাপনার মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছেন, তার রেখা ও ফর্মের বিন্যাসে

তৈরি অনেক কাজই শুদ্ধ বিমূর্ততার ক্ষেত্র গড়ার প্রয়াস, যা এ অঞ্চলে বিমূর্ততার প্রথম

দিককার প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। ‘জলের নিনাদ’, ‘রোদন’ এ সিরিজদ্বয়ের মধ্যে এ

প্রবণতা গাঢ়তর।

তবে স্থান ও কালপ্রবাহ যে তার চৈতন্যে বারবার ফিরে এসেছে এবং শিল্পীকে শিল্পের

গাঠনিক সৌন্দর্য কর্ষণের পাশাপাশি বিষয় মারফত আত্মগত উপলব্ধির জগত্ জিইয়ে রাখার অনুপ্রেরণা

দিয়ে গেছে, এমন দলিলও রচিত হয়েছে সময়ে সময়ে। বন্যার ওপরে আঁকা পঞ্চাশের শেষের দিকের

এচিং ও মিক্সড এচিংয়ে বাস্তব জগতের সঙ্গে সাযুজ্যের পর্ব শেষ করেও সম্পর্ক সূত্রটি

রেখে দিয়েছেন বলেই ‘বন্যার পরে’র দৃশ্য বর্ণনায় তিনি নৌকা, গাছ, পাতা ও জ্যামিতি এক

গভীর জলবায়ুপূর্ণ চিত্রকল্প সামনে হজির করেন।

প্রকৃতির সূত্রে এ শিল্পী যত বেশি চিত্রজ জলবায়ু সৃষ্টিতে ফিরে এসেছেন,

ততটা ঐতিহাসিক ঘটনার কারণে ঘটতে দেখা যায়নি। যেমন ভাষা ও স্বাধিকার আন্দোলন ও ১৯৭১-এ

নয় মাস যুদ্ধ শেষে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি এসব বিষয় শিল্পী সিম্বলিক বা প্রতীকী উপায়ে চিত্রে

প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তার কপার এনগ্রেভিংয়ের তুরীয় অর্জন যে ‘চোখ’ সিরিজ, সেখানে রেখার

দৃশ্য ও কম্পোজিশনের বা বিন্যাসের ক্ল্যাসিক মাত্রা কিন্তু সহমর্মী দৃষ্টির সূত্রে

অর্জিত হয়নি, বরং শিল্পসাধনার ফসল। শিল্পীর উপস্থিতি এখানে দৃশ্য নির্মাতা হিসেবে,

যা এক ধরনের ব্যক্তিগত হায়ারোগ্লিফিক বা কিউনিফর্ম তৈরির মাধ্যমে সম্ভবপর হয়েছে। এর

বিপরীতে যে প্রকাশময়তা (প্রকাশবাদী তা নয়) এবং যে সেনসুয়ালিটি বা অনুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে

স্বভূমিতে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার যে আলামত সে চিহ্ন সমষ্টির কারণেই দর্শকও হয়তো তার

দৃশ্যজ ও দৃশ্যনির্ভর এ উভয় প্রকারের রচনায় ‘সহজে’ আবেগ টের পান।

চিত্র রচনা মানেই হলো বস্তুগত বিষয়ের পরাবস্তবগত অর্থ বা চরিত্র আবিষ্কার,

যা দর্শক আপন ভেবে আরো কিছু দূর নির্মাণ (এমনকি বিনির্মাণ) করার হিম্মত রাখবে, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত

হবে। এরই সমান্তরালে সফিউদ্দীনের নিম্নকণ্ঠে রচিত অথচ মুগ্ধ দৃষ্টিতে উপভোগ করার মতো

যে চিত্রকল্প তাও আসলে বাস্তবের পরবর্তী বাস্তবতা মাত্র। এমনকি দুমকার দৃশ্যও শেষমেশ

বিমূর্তায়িত, তবে এ বিমূর্তায়ন প্রজেক্টধর্মী নয়, বরং পরাদৃশ্য নির্মাণের প্রয়াসের

ফল। আবেগের আধিক্য ছাড়া এমন পরাদর্শ বা ভিন্ন দৃষ্টিজাগানিয়া দৃশ্য অঙ্কন সম্ভব নয়।

এ কারণেই বিমূর্ততার প্রজেক্টের মধ্যে নয়, এমনকি রেখা, ফর্মের মতো অ্যাস্থেটিক উপাদানের

সুনির্দিষ্ট প্রয়োগে কম্পোজিশনের সুমিতি-পরিমিতি অর্জনের মধ্য দিয়েও চিত্রকল্পের এ

প্রায় অনির্বচনীয় মাত্রাটি অর্জন সম্ভব নয়। সত্যিকারের শিল্পী তার শিল্পে এই যে দৃষ্টি

ও আবেগের মধ্যে যোগ ঘটান এ ঘটনা ঘটে বলেই দৃশ্য, রঙ, এমনকি রেখাও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে উত্কৃষ্ট

উপস্থাপনার অধিক চিত্রজ রচনায় পর্যবসিত হয়।

বলা বাহুল্য, প্রথম জীবনেই সফিউদ্দীন আহমেদ তার শিল্পকৃতির জন্য নানা পুরস্কারে

ভূষিত হন। কলকাতায় ১৯৪৫-এর প্রেসিডেন্ট গোল্ড মেডেল থেকে শুরু করে ১৯৪৭-এ নয়াদিল্লিতে

আন্তঃএশীয় শিল্পকলা প্রদর্শনীতে তার ‘পারাবত’ চিত্রের জন্য ছাপচিত্রে প্রথম পুরস্কার

লাভ করেন। এসব অর্জন পার্থিব খ্যাতির পক্ষে গেছে, যা শিল্পীর জন্য জরুরি। তবে সফিউদ্দীনের

বিশেষ কিছু চিত্রকল্পের সূত্রে যে অপার্থিব অর্জন অর্থাত্ যে পরাচৈতন্য এ শিল্পী জন্ম

দিয়েছেন, এর জায়মানতাই হয়তো তার সবচেয়ে বড় অর্জন, এমনকি পার্থিব সুনামের সবচেয়ে দৃঢ়

ভিত্তি হয়তো এই অকৈতব অর্জন।

মোস্তফা জামান: শিল্পী ও লেখক