মহামুদ্রায় তিলোপা বলেন, ‘মহামুদ্রা হলো সকল শব্দ আর রূপকের ঊর্ধ্বে। তার পরও নারোপা, যেহেতু তুমি আগ্রহী ও অনুগত, তোমার জন্য বলা যেতে পারে। শূন্যতা কোনো কিছুর ওপর থাকে না। মহামুদ্রাও কোনো কিছুর ওপর ভর করে না। চেষ্টা ছাড়াই খুব সাবলীল ও স্বাভাবিকভাবে কেউ শেকল ভেঙে ফেলতে পারে, লাভ করতে পারে নির্বাণ।’ পরম সম্পর্ক অভিজ্ঞতা আসলে কোনো অভিজ্ঞতা নয়। কারণ সেখানে অভিজ্ঞ সত্তা নিজেই হারিয়ে যায়। আর যখন অভিজ্ঞ থাকে না, তখন তাকে কী বলা যেতে পারে? কে পরমের ঘোষণা করবে? কে বর্ণনা করবে অভিজ্ঞতাকে? যখন কোনো দ্রষ্টা থাকে না, তখন দৃষ্টও থাকে না। এভাবে তীর হারিয়ে যায়, কেবল থেকে যায় অভিজ্ঞতার বহতা নদী। সেখানে জ্ঞান আছে, কিন্তু জ্ঞাতা নেই। সব অতীন্দ্রিয়বাদের জন্য এটা সংকট। তারা পরমে পৌঁছান, কিন্তু সেটাকে অন্যদের জন্য প্রাসঙ্গিক বানিয়ে হাজির করতে পারেন না। তারা একে বলতে পারেন না তাদের সামনে, যারা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চায়। বরং তাদের সব সত্তা মিশে যায়। কিন্তু কোনো বৌদ্ধিক যোগাযোগ হয় না। তারা এটা দেবেন, যদি কেউ নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে শব্দ ও রূপক কোনো কাজে আসে না। সব ধরনের তত্ত্ব ও মতবাদ এখানে অর্থহীন। এটা এমন এক প্রক্রিয়া, যার শুরু আছে, শেষ নেই। একে কোনো পানির ফোঁটার সমুদ্রে মিশে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যায়। এটা ঐক্য। ব্যক্তি খুব সাবলীলভাবে এর মধ্যে মিশে যাবে, কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এমনকি একটা চিহ্নও না। তাহলে কে ফিরে এসে সে অভিজ্ঞতার কথা বলবে? খুব সাধামাটা জীবনেও আমরা শব্দের অর্থহীনতা টের পাই। যদি কেউ টের না পায়, তার মানে সে আসলে জীবন যাপনই করেননি। কেবল বেঁচেছেন ওপরে ওপরে। জীবনে প্রথম যখন এমন কিছু ঘটে, যাকে ঠিক শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, সেখান থেকেই জীবনের স্পর্শ পাওয়া যায়। তখনই জীবন দরজায় কড়া নাড়ে। আর যখন পরম দরজায় কড়া নাড়ে, তার মানে ব্যক্তি তখন শব্দের ঊর্ধ্বে উঠে যান। ব্যক্তি তখন তখন বোবা হয়ে যান, কারণ তার ভেতরে তখন আর কোনো শব্দ থাকে না। যখন ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসেন, তখন নিজের দ্রবীভূত হওয়াটাকে উপলব্ধি করেন। দুজন কেবল দৈহিকভাবেই আলাদা থাকে। অথচ এমন কিছু একটা ঘটে, যা এই দুইয়ের মধ্যে সেতু তৈরি করে। দ্বৈধতা ঘুচে গিয়ে একত্ব তৈরি হয়। যদি এমন অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলেই মহামুদ্রা বুঝতে পারা যায়। মহামুদ্রা এর চেয়ে লাখ লাখ গুণ গভীর। মহামুদ্রাকে তিলোপা সংগীত বলেন। যে কেউ একে গাইতে পারবেন, কিন্তু বলতে পারবেন না। এর মধ্য দিয়ে নৃত্য করতে পারবেন, কিন্তু বলতে পারবেন না। অবশ্য এটা এতটাই বিশাল যে গান এর খুব কম অংশই প্রকাশ করে। অনেক অতীন্দ্রিয়বাদী পরমের অভিজ্ঞতায় নাচে, কারণ তারা আর কিছু করতে পারে না। সেই নৃত্য স্বাভাবিক না। আসলে সব নাচেরই উদ্ভাবন কোনো না কোনোভাবে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার প্রকাশ। কেউ কখনো খোদার কাছে যেতে পারে না, কারণ তার ঠিকানা কারো জানা নেই। বরং ঘটে ঠিক উল্টাটা। খোদা ব্যক্তির কাছে আসেন। যখন আপনি নিজেকে প্রস্তুত করেন, তখন তিনিই আপনার দরজায় কড়া নাড়বেন। তিনিই বরং আপনাকে খুঁজতে থাকেন যে কখন আপনি তৈরি হবেন। এ প্রস্তুতিই হলো গ্রহণ করার মানসিকতা। কোনো প্রকার অহম ছাড়াই যখন আপনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তিলোপা তার গানে বলেন ‘ফাঁপা বাঁশ’-এর মতো হয়ে যাওয়া, যার ভেতরে কিছু নেই। তিলোপা সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। কারণ এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানা সম্ভবও না। তারা কোনো চিহ্ন রেখে যান না। তারা ইতিহাসের অংশ হন না। তারা বসবাস করেন একপাশে। গোটা মানবজাতি যে পথে হাঁটছে, তারা সেই কোলাহলের মধ্যে নেই। মানবজাতি এগিয়ে চলে আশা করতে করতে, কিন্তু তিলোপার মতো ব্যক্তিরা এগিয়ে যান আশা থেকে মুক্ত থেকে। তারা খুব সহজভাবেই নিজেদের সরিয়ে নেন গতানুগতিক ভিড় থেকে। আর ভিড় থেকে তারা যত বেশি দূরে যান, তত বেশি পৌরাণিক হয়ে ওঠেন। তারা অস্তিত্বশীল থাকেন পুরাণের মতো। এটাই তো হওয়ার কথা। যিনি সময় থেকে সরে যান, তিনি সময়ের ঊর্ধ্বে উঠে যান। মহাকালে বসবাস করেন। মানবজাতির সাধারণ ইতিহাস থেকে সে উধাও হয়ে যান। যে মুহূর্তে তিনি উধাও হয়ে যান, কেবল সেই মুহূর্তটাকেই আমরা মনে রাখি। সেটুকুর জন্যই তারা আমাদের অংশ। এজন্য তিলোপা সম্পর্কেও জানা যায় না, আসলে তিনি কে ছিলেন। কেবল তার গানটাই থেকে যায়। এটা একটা উপহার, যা দেয়া হয়েছিল শিষ্য নারোপাকে। যখন থেকে কেউ পরোয়াহীন, তখন তার সহযোগিতা ভেঙে যায়। তার মানে ব্যক্তি আর সহযোগিতা করছে না। ব্যক্তি মনোযোগ দেয়ার মানে মনোযোগ দেয়া বিষয়টিকে খাবার দেয়া। ব্যক্তির মনোযোগ হচ্ছে খাবার। এটাই ব্যক্তির সহযোগিতা। এজন্যই সন্দেহের দিকে মনোযোগ দেয়া বিপজ্জনক। কেবল ভ্রুক্ষেপহীন হতে হবে। সন্দেহের পক্ষেও থাকার দরকার নেই, বিপক্ষেও না। নেহায়েত ভ্রুক্ষেপহীন। এক্ষেত্রে তিনটা শব্দ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত সন্দেহ, দ্বিতীয়ত বিশ্বাস ও তৃতীয়ত শ্রদ্ধা। যেকোনো কিছুর দিকে সন্দেহ একটা নেতিবাচক প্রবণতা। কিছু বলা হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি নেতিবাচক চোখে তাকাবে। তারপর নিজের অবস্থানের পেছনে যুক্তি প্রস্তুত করতে থাকবে। এরপর আছে বিশ্বাস। বিশ্বাসের অবস্থান ঠিক সন্দেহের বিপরীত। কোনো কিছু আসার সঙ্গে সঙ্গে তার পক্ষ নেয়া। তার সেই অবস্থানের পক্ষে যুক্তি তালাশ করা। বিষয়টা আসলে এক রকমই। বিশ্বাসকে শ্রদ্ধার বিপরীতে দাঁড় করানোর মানে নেই। কেবল ভ্রুক্ষেপহীন থাকতে হবে। শক্তি আনতে হবে ভালোবাসার প্রতি। শর্তহীন ভালোবাসার প্রতি। ব্যক্তি যদি ভালোবাসে, তাহলে কেবল ভালোবাসে ও ভালোবাসতে থাকে। এর মধ্য দিয়েই শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। তখন মানুষ প্রস্তুত হতে থাকে। শিষ্যের এমন অবস্থায়ই তিলোপা মহামুদ্রা দিয়েছেন নারোপাকে। একজন শিষ্যকে সবসময় গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। ঠিক তখনই এমন কিছু ঘটে, যা এই সংগীতের ক্ষেত্রে ঘটেছে। তিলোপা একজন ওস্তাদ। নারোপা শিষ্য। তিলোপা তাকে বলছেন, ‘মহামুদ্রা হলো সব শব্দ আর রূপকের ঊর্ধ্বে। তার পরও নারোপা, যেহেতু তুমি আগ্রহী ও অনুগত, তোমার জন্য বলা যেতে পারে।’ মহামুদ্রা সব ধরনের শব্দ ও রূপকের ঊর্ধ্বে, তাহলে কীভাবে একে বলা যাবে? হ্যাঁ। একটা উপায় আছে। যদি সত্যিকার অর্থেই কোনো নারোপা থাকে। যদি তেমন কোনো শিষ্য থাকে, তাকে বলা যাবে। যদি শিস্য সবকিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে উপায় আছে। শিষ্য ভালো-মন্দ কোনো বিচার করতে বসে না। তার কোনো মন নেই। তিনি তার ওস্তাদের কাছে সমর্পিত। তার মধ্যে আছে শূন্যতা। শর্তহীনভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তাহলে কিছু একটা দেয়া সম্ভব। তখন শব্দকে ছাপিয়ে সত্য সামনে আসে। শব্দ তখন কেবল অজুহাত। শব্দ একটা যন্ত্র, সত্যিকার বিষয় সেখানে ছায়ার মতো। যদি ব্যক্তি খুব বেশ মন নিয়ে পড়ে থাকে, তাহলে কেবল শব্দ শোনে। তখন আর যোগাযোগ হয় না। কিন্তু যখন কোনো আরোপিত চিন্তা নেই, তাহলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছায়াও চোখে পড়বে। কানে পড়বে শব্দের কম্পন। যা বলা যায় না, তা যথাযথ শিষ্য পেলে অবশ্যই বলা যায়। যা কিছু অদৃশ্য, তাকেও দৃশ্যমান করে ফেলা যায় যোগ্য ছাত্রের সামনে। এটা আসলে কেবল ওস্তাদের ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে শিষ্যের ওপরও। তিলোপা ভাগ্যবান ছিলেন, তিনি নারোপাকে খুঁজে পেয়েছেন। হতভাগা অনেক ওস্তাদ আছেন। তারা সারা জীবনেও নারোপার মতো একটা মুরিদ খুঁজে পান না। ফলে তারা জীবনভর যা অর্জন করেন, তা তাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই হারিয়ে যায়। কারণ তারা কাউকে দিয়ে যেতে পারেননি। অনেক সময় ওস্তাদ হাজার হাজার মাইল পথ চলে যান শিষ্যের খোঁজে। তিলোপা ভারত থেকে তিব্বত গেছেন নারোপার খোঁজে। তার আগে তিনি সারা ভারত ঘুরেও যোগ্য মানুষটি খুঁজে পাননি, যে এমন উপহার গ্রহণ করতে পারবেন। যে এমন উপহারের কদর বুঝতে পারেন। একে ধারণ করতে পারবে ও পুনরায় জন্ম দিতে পারবেন। নারোপা যখন একবার উপহার গ্রহণ করলেন, তিনি পুরোপুরি বদলে গেলেন। তিলোপা তখন নারোপাকে বললেন, ‘এবার তুমি তোমার নারোপাকে খুঁজে বের করো।’ নারোপা নিজেও যথেষ্ট ভাগ্যবান ছিলেন, তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। মারপাও ভাগ্যবান ছিলেন, তিনি পেয়েছিলেন মিলারেপাকে। কিন্তু তারপর সেই সিলসিলা বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর কোনো শিষ্য পাওয়া গেল না সেই যোগ্যতা ধারণ করতে পারে। অনেক ধর্ম পৃথিবীতে এসেছে এবং বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আগামীতেও বহু আসবে ও বিলীন হবে। ধর্ম চার্চ হয়ে উঠতে পারে না, মতবাদ হয়ে উঠতে পারে না। ধর্ম ব্যক্তিক যোগাযোগ। তিলোপার ধর্ম টিকে ছিল চার প্রজন্ম। নারোপা থেকে মিলারেপা; তারপর বিলুপ্ত হয়ে গেছে। [প্রবন্ধটি মূলত পুনেতে শ্রী রজনীশ আশ্রমের বুদ্ধ হলে বাঙালি মহাসিদ্ধ তিলোপাকে নিয়ে ১৯৭৫ সালে ওশোর দেয়া বক্তব্যের সংক্ষেপিত ভাষান্তর। অনুবাদ করেছেন মুহম্মদ আল মুখতাফি। মূল বক্তব্যের শিরোনাম ‘দি আলটিমেট এক্সপেরিয়েন্স’]

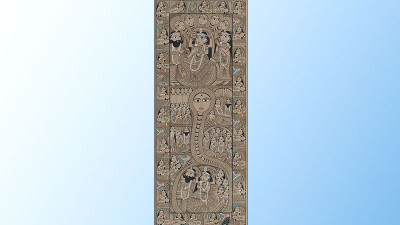

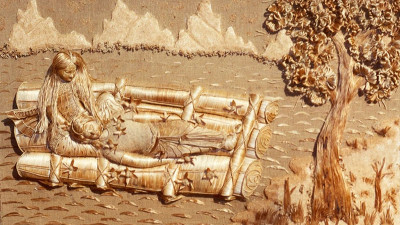

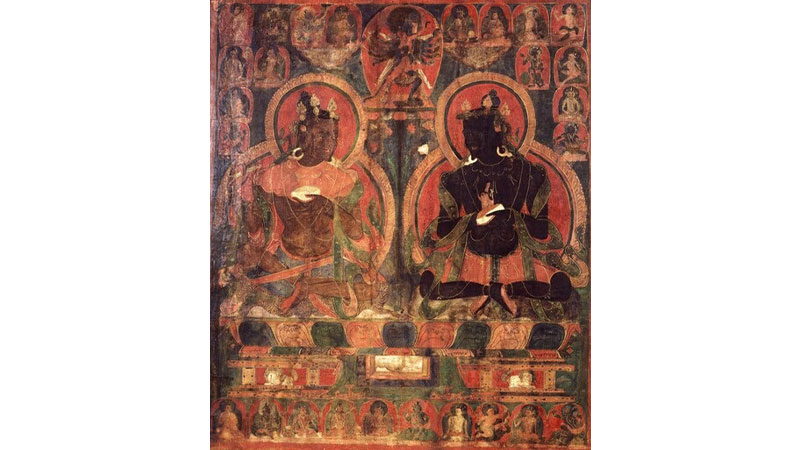

ষোড়শ শতাব্দীতে তিব্বতে আঁকা তিলোপার প্রতিকৃতি ছবি: হিমালয়ান আর্ট