শুন শুন সর্বজন করি নিবেদন মনসার মঙ্গল গীত করহ শ্রবণ। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কেতকদাস ক্ষেমানন্দ যখন এমন আহ্বান জানাচ্ছেন, ততদিনে জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্য। পরিচিত ক্রুদ্ধ মনসা দেবী, জেদি চাঁদ সওদাগর ও পতিব্রতা বেহুলার কীর্তি। মানুষ যেখানে বসবাস করে, তাকে কেন্দ্র করেই নির্মাণ করে কল্পনার দুনিয়া। ফলে গল্প ছড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি বাংলা, বিহার ও আসামের নানা স্থানে তৈরি হয়েছে চাঁদ সওদাগরের বাড়ি, সনকার প্রাসাদ, বেহুলার নদী কিংবা বাসরঘর। মহাস্থানগড়ের গোকুল মেধের ক্ষেত্রে কথাটি আরো বেশি সত্য। একটা স্থাপত্যকর্ম কীভাবে বেহুলার বাসরঘর তকমা পেল, তার শেকড় তালাশে বাংলার লোকজ বিশ্বাসের ভেতরটায়ও সফর আবশ্যক। ভারতে আর্য প্রবেশের প্রথম ধাপেই পরাজিত দ্রাবিড়-মোঙ্গলরা দক্ষিণে ও পূর্বে সরে আসতে থাকে। বাংলা ছিল পূর্বদিকের যাত্রার শেষ আশ্রয়স্থল; আর দক্ষিণ পথে দাক্ষিণাত্য। যেহেতু বাংলা ও দাক্ষিণাত্যে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হতে পারেনি; স্বাভাবিকভাবেই এ দুই অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে দ্রাবিড়-মোঙ্গল জাতির লোকজ বিশ্বাস। আর্য বিশ্বাসে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ধারণা ছিল না। বিপরীতে দ্রাবিড় বিশ্বাসে দৃঢ় ছিল বিভিন্ন শক্তির উপাসনা। ফলে বাংলা ও দাক্ষিণাত্য ছিল শক্তি উপসনার অন্যতম কেন্দ্র। এদিকে মোঙ্গল জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শামানিজমের অংশ হিসেবেই সাপ দেবীরূপে আদৃত হয়েছে। দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদিবাসী বিশ্বাসে সাপকে এখনো পূজিত হতে দেখা যায়। ফলে একদিকে দ্রাবিড়ীয় শক্তি উপাসনার রূপ হয়ে; অন্যদিকে মোঙ্গলীয় শামানীয় বিশ্বাস আকারে সাপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রাচীন সভ্যতায় সাপকে উর্বরতার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে নারীমূর্তি লাভ করতেও দেরি হয়নি। উল্লেখ্য, বাংলা ও দাক্ষিণাত্য বাদে ভারতের অন্য কোথাও দেবীরূপ লাভ করেনি সাপ উপাসনা। কৃষিপ্রধান বাংলার এ মোঙ্গল-দ্রাবিড়ীয় ঐতিহ্য পূর্ণতা পেয়েছে তন্ত্রযান ধারার বৌদ্ধ ধর্মে। বাংলা যে বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিক ধারার কেন্দ্রভূমি ছিল, তা প্রমাণিত সত্য। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু বাঙালি সিদ্ধপুরুষের নাম পাওয়া যায়। এ তন্ত্রযান ধারায়ই জাঙ্গুলি নামে সর্পদেবীর সাক্ষাৎ মেলে। বাংলার সঙ্গে যে তিব্বতের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল, সেখানেও জাঙ্গুলি চর্চিত নাম। তান্ত্রিক বিশ্বাস অনুসারে, গৌতম বুদ্ধ প্রধান শিষ্য আনন্দকে জাঙ্গুলি পূজার মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন। সূত্রগ্রন্থ ‘সাধনমালা’য় জাঙ্গুলি দেবীর পূজার রকমফের ও মন্ত্র নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এ জাঙ্গুলি দেবীই যে পরবর্তী বাঙালি সমাজে সর্পদেবী মনসার রূপ নিয়েছেন, এমন ধারণা অযৌক্তিক নয়। বৌদ্ধ সমাজে জাঙ্গুলি দেবীর পূজা ছিল ব্যাপক পরিসরে। আর পাল আমলে ছিল বৌদ্ধ ধর্মের জয়জয়কার। ফলে পালদের পতনের আগ পর্যন্ত বাংলায় সর্পদেবী জাঙ্গুলির দাপট ছিল। বৌদ্ধ বিশ্বাসের এ জাঙ্গুলি দেবীর পাশেই আসে জৈন ধর্মের পদ্মাবতীর নাম। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে বাংলায় জৈন ধর্মের বিপুল অস্তিত্ব দেখা যায়। জৈন বিশ্বাসে সাপের দেবীর নাম পদ্মাবতী। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে বাংলায় বারো-তেরো শতক পর্যন্ত জৈন ধর্ম হাজির থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আর পদ্মাবতী মনসার আরেক নাম। পূর্ববঙ্গে লেখা অধিকাংশ মনসামঙ্গলকাব্যের নাম পদ্মাপুরাণ ও কাব্যগুলোয় মনসার নামও পদ্মাবতী। মনসামঙ্গলের প্রথম কবি কানা হরিদত্তও পদ্মা নাম ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ জাঙ্গুলির বৈশিষ্ট্য ও পদ্মাবতীর নাম নিয়ে গড়ে উঠেছে মনসার দেবীমূর্তি। পাল-পরবর্তী সেন শাসন ছিল তীব্রভাবে রক্ষণশীল এবং জৈন ও বৌদ্ধবিরোধী। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর এ সময়ে চলেছে নিপীড়ন। ফলে ক্রমে ম্লান হতে শুরু করে জাঙ্গুলি দেবীর প্রভাব। তার বিবর্তিত ও অভিযোজিত অংশ নিয়ে গড়ে ওঠে মনসা। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে মনসা বলে যে দেবীমূর্তির চিত্র কল্পিত, তার উদ্ভব বহু পরে। বাংলায় জাঙ্গুলি ও পদ্মাবতীর মতো দাক্ষিণাত্যেও একজন সর্পদেবীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যার নাম মুদমা বা মানচাআম্মা। এ মানচাআম্মা কেবল চরিত্রে না, নামের দিক থেকেও যেন মনসার নিকটবর্তী। মানচাআম্মা ও মনসা নামের মধ্যে সম্পর্ক অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। মোটাদাগে, মনসার জন্ম দ্রাবিড়-মোঙ্গলীয় সংস্কৃতির আর্যায়ন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে দ্বাদশ শতাব্দীর পর। বেহুলা-লখিন্দরের কিসসার লিখিত রূপে যাত্রা শুরু কানাহরি দত্তের মাধ্যমে। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর ময়মনসিংহের মানুষ। তার আগে পদ্মাবতীর কিসসা আকারে লোকমুখে বেহুলা-লখিন্দর প্রচারিত থাকতে পারে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে উদ্ধৃত নাগপূজার বিধান থেকেও মনে হয় যে দ্বাদশ শতাব্দীর আগে মনসা পূজা ছিল না। জীমূতবাহনের কালবিবেক ও রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব মনসার ধ্যানমন্ত্র রচনা করে তাকে দেবকূলে ঠাঁই দিতে চেষ্টা করলেন। প্রথমজনের সময় দ্বাদশ ও দ্বিতীয়জনের ষোড়শ শতাব্দী। বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় রাখাল, কৃষক, জেলে প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর চরিত্ররা প্রাধান্য লাভ করেছে; অর্থাৎ অনার্য জীবনের। এ লোকজ শেকড়ের কারণেই ষোলো শতকের বাংলায়ও সমাজে মনসাদেবীর মর্যাদা ছিল কম। চৈতন্যভাগবত থেকে জানা যায়, বিষহরি-জাতীয়া দেবীর পৌরোহিত্যকারী ব্রাহ্মণদের সমাজে নিন্দা সহ্য করতে হতো। সংস্কৃত কোনো পুরাণেও বেহুলা-লখিন্দরের আখ্যান নেই। বেহুলা-লখিন্দরের লোকজ বিশ্বাস ছড়িয়ে ছিল বাংলা, বিহার ও আসামের বিভিন্ন স্থানে। স্মর্তব্য, তিনটি অঞ্চলই অনার্য ও কৃষিপ্রধান হিসেবে স্বীকৃত। সে কৃষিজীবী অনার্য জনগোষ্ঠী প্রতিটি অঞ্চলই নিজেদের মতো করে নির্ধারণ করেছে বেহুলা ও লখিন্দরের বাসভূমি। বগুড়ার গোকুল মেধ সেখানে দীর্ঘ তালিকার একটা নামমাত্র। এর বাইরে বর্ধমানের চম্পকনগরকে চাঁদ সওদাগরের বাসভূমি বলে মনে করেন স্থানীয়রা। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীকে বলা হয় বেহুলা। মনে করা হয় এ নদী ধরেই বেহুলা তার স্বামীর মরদেহ নিয়ে গেছেন। দার্জিলিংয়ের রাঙ্গিত নদীর তীরেও চাঁদ সওদাগরের বাড়ি বলে বিশ্বাস করে স্থানীয়রা। রাঙ্গিত নদী সিকিমের দক্ষিণ সীমান্ত। এদিকে দিনাজপুরের সনকাগ্রাম বেহুলা-লখিন্দরের সনাকা থেকে রাখা। তার সঙ্গেও জড়িয়েছে লোকগাথা। সেখানকার ধ্বংসাবশেষকে মনে করা হয় চাঁদ সওদাগরের বাড়ি। ত্রিপুরায় চম্পকনগর নামে একটা গ্রাম আছে। সেখানেও বিশ্বাসীরা চিহ্নিত করেন তার বাড়ি। মালদহ জেলায়ও রয়েছে চম্পাইনগর নামে গ্রাম। তাকে ঘিরেও গড়ে উঠেছে বিশ্বাস। বেহুলার প্রতি সম্মান জানিয়ে বীরভূমে মেলা হয়। চট্টগ্রামে কালুকামারের ভিটা নামে একটা জায়গা আছে, সেটাকেও চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে জড়িত করতে চায় স্থানীয় লোককাহিনীতে বিশ্বাসী মানুষ। সিলেটেও এ রকম একটা পাথর আছে চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়। আছে কামরূপের মেরাগড়েও। এছাড়া ভাগলপুর, বিহার ও উজ্জয়িনীতেও চাঁদ সওদাগরের বাড়ি বলে লোকবিশ্বাস আছে। বেহুলার বাড়িও কাছে পিঠেই। এভাবে বাংলা, বিহার ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকবিশ্বাসে গড়ে উঠেছে বেহুলা ও লখিন্দরের স্থানিক বয়ান। সব জায়গায় নিজস্ব পরিবেশে তৈরি করা হয়েছে কল্পিত গল্পের ভূগোল। ঠিক এ কারণেই দীনেশ চন্দ্র সেন মনে করেন, বেহুলা-লখিন্দরের কিসসাই নিছক কল্পনার চেয়ে বেশি কিছু নয়। অবশ্য আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত হলো কিছুটা সত্যতা না থাকলে তো আর এতটা জনপ্রিয়তা মিলত না। চাঁদ সওদাগরের জীবন ও সম্পত্তিও একটা ভিন্ন ধারণা দেয়। একদিকে ধনী বণিক ও অন্যদিকে শাসক। এমন কোনো সুলতানি বাংলায় মেলে না। চাঁদ সওদাগর যেন অনেকটা আঠারো শতকের জমিদার। যে সময়টায় মোগলদের শক্তি কমে আসছে ঠিক, কিন্তু ব্রিটিশরাজ বিস্তৃত হয়নি। তখন এ দুই শাসনের মধ্যবর্তী পরিস্থিতিতে গড়ে উঠেছিল জমিদার শ্রেণী। সে সূত্র দিয়েই কেউ কেউ মনে করতে চান চাঁদ সওদাগরের সময় সেন শাসন ও মুসলিম শাসনের মধ্যবর্তী অবস্থায়। এ সময়ে কতিপয় অভিজাত বণিক গড়ে ওঠা সম্ভব, যারা একই সঙ্গে স্থানীয় প্রধান। ঠিক এ সময়টাকেই মনসার দেবীরূপে প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য সময় বলে চিহ্নিত হয়েছে। তবে যেহেতু গল্পে মনসার প্রবেশ অনেক পরে, ফলে পদ্মাবতী কিংবা জাঙ্গুলির সঙ্গে মিলিয়ে বেহুলা ও লখিন্দরের দেবী রূপে লোকগাথা কৃষিপ্রধান বাংলায় থাকতে পারে। পাল আমলে বাংলায় একদিকে যেমন ব্যবসার প্রসার ঘটেছিল, অন্যদিকে গড়ে উঠেছিল আঞ্চলিক প্রধান। আঠারো শতকের ভূস্বামী কিংবা চাঁদ সওদাগরের মতো। তার পরও কেউ কেউ বেহুলাকে বাংলার বাইরে বলে অভিমত দেন। তাদের যুক্তি বেহুলার মধ্যে যে বীররস দক্ষিণ ভারতের নারীর মধ্যে দৃশ্যমান। দেবপুরীতে নৃত্য করার সংস্কৃতিও দাক্ষিণাত্যের। আবার চাঁদ সওদাগর তাচ্ছিল্য করে মনসাকে চেংমুড়ি বলে ডাকত। বাংলায় চেংমুরি বলে কোনো শব্দ নেই। কিন্তু তেলেগু ভাষায় চেংমুরি একটা গাছের নাম, যার নিচে সর্পদেবীর পূজা হয়। একইভাবে আখ্যানের পটভূমি বিহার ও আসামে হওয়ার ব্যাপারে মত প্রকাশকারীরাও যুক্তি দেখিয়েছেন নিজেদের মতামতের পক্ষে। বিষয়টা এজন্য চমকপ্রদ যে চর্যাপদের উত্তরাধিকার নিয়েও বাংলা, ওড়িয়া ও অসমীয় ভাষার বয়ান চালু আছে। বেহুলা-লখিন্দর কিসসায় অতিরিক্ত হিসেবে যুক্ত দাক্ষিণাত্য। বেহুলা-লখিন্দরের আখ্যানে সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে রয়েছে শাক্ত ও শৈব বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব। পরিণাম হিসেবেও দেখা গেছে শাক্তের জয়। এ দ্বন্দ্বের সঙ্গেও আর্য বিশ্বাস না, লোকজ বিশ্বাস জড়িত। কারণ শাক্ত ও শৈব দুটি বিশ্বাসই অনার্য কৃষিপ্রধান ধর্মমত থেকেই উৎসারিত। এখানে স্মর্তব্য, একাদশ শতাব্দীতে পাল আমলের বাংলার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের চোলদের সংঘাত চলছিল। চোলরা ছিল শৈব। যদিও ইতিহাস বিতর্কের জায়গা রাখে। তার পরও সামগ্রিক আলোচনায় কয়েকটি বিষয়ে প্রস্তাব রাখা যায়। প্রথমত, বাংলায় মনসার যাত্রা দ্বাদশ শতাব্দীর আগে না, তার আগে সর্পদেবী বলতে ছিলেন জাঙ্গুলি ও পদ্মাবতী। দ্বিতীয়ত, কৃষিপ্রধান অনার্য সমাজে মনসাপূর্ব সে লোকজ দেবীকে কল্পনা করেই ছিল বেহুলা-লখিন্দর গল্পের বুনন। তৃতীয়ত, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত অনার্য প্রধান। আবার দক্ষিণ ভারত শৈব প্রধান ও বাংলা-বিহার-আসামে প্রভাবশালী লোকজ বিশ্বাস। অনার্য সমাজের মধ্যে অন্তর্নিহিত সে দ্বন্দ্বই প্রকাশিত হতে দেখা গেছে বেহুলা-লখিন্দর আখ্যানে। চতুর্থত, একাদশ শতাব্দীর পাল-চোল সম্পর্ক সাংস্কৃতিক বয়ান তৈরিতে প্রভাব ফেলতে পারে। পঞ্চমত, বেহুলা-লখিন্দর ন্যারেটিভ দাঁড়িয়ে আছে লোকজ বিশ্বাসে, ভূগোলে তাকে খোঁজা অনর্থক। সবিশেষ, বগুড়ার গোকুল মেধকে কেউ কেউ সেন আমলে নির্মিত শিব মন্দির হিসেবে চিহ্নিত করেন। সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক, বিষ্ণুভক্ত সেন রাজাদের মাধ্যমে শিব মন্দির নির্মাণের দাবি কতটুকু যৌক্তিক? কারণ বৈষ্ণব ও শৈব বিশ্বাসের সংঘাতের ইতিহাস আর্য-অনার্য সংঘাতের মতোই পরিব্যাপ্ত। গ্রন্থসূত্র ১. Historical Studies in the cult of the Goddess Manasa, Pradyud Kumar Maity, Calcutta, ২. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, কলকাতা ৩. বাংলার ধর্ম ও ধর্মজীবন, মমতাজুর রহমান তরফদার, গ্রন্থিক প্রকাশন, ২০২৪ ৪. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিনয় ঘোষ, কলকাতা, পুস্তক প্রকাশন আহমেদ দীন রুমি: সহসম্পাদক, বণিক বার্তা

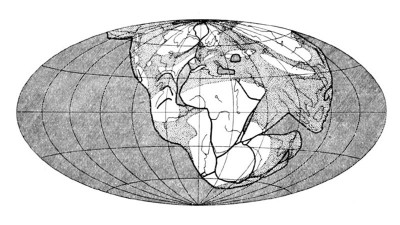

শিল্পীর তুলিতে মনসামঙ্গল ছবি: সারমায়া ডটইন