বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের তন্ত্রযান ধারার গুরু হিসেবে তিলোপার নাম সর্বপ্রথম আসে। তিনি জন্মেছেন বাংলার চাটিগ্রাম বা চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে। জীবনজুড়ে অনেক গুরুর কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তিলোপা। এছাড়া জ্ঞান লাভে ভ্রমণ করেছেন বাংলার পাশাপাশি সমগ্র ভারতবর্ষও। ছোটবেলা থেকেই তিলোপার মন দয়া ও সহানুভূতিশীলতার মতো বিশেষ গুণে পূর্ণ ছিল। সে কারণেই বিখ্যাত পণ্ডিত নাগার্জুনের কাছ থেকেও দীক্ষা পেয়েছেন তিলোপা। সে সময়ে ভারতীয় পণ্ডিত নাগার্জুন বাংলায় এসেছিলেন। তিনি এমন কাউকে খুঁজছিলেন যে ব্যক্তি বজ্রযান শিক্ষা গ্রহণের জন্য আদর্শ পাত্র হবেন। এ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যক্তিকে হতে হবে দয়ালু ও ভক্তিময়। নাগার্জুন উদ্দেশ্যহীনভাবে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন এবং তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন তিলোপা। বালকের তীব্র ভক্তি ভীষণভাবে নাগার্জুনের নজরে পড়ে। তাই তিনি তিলোপাকে নদী পার করে নিয়ে যেতে বলেন। যদিও তিলোপা ছিলেন অল্পবয়সী এবং নাগার্জুন একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন, তবে তার অলৌকিক শক্তিতে তিলোপার শরীর এত হালকা করে দিয়েছিলেন যেন ছেলেটি তাকে খুব সহজেই বহন করতে পারে। তিলোপাকে আরো ভালোভাবে যাচাই করে নেয়ার জন্যই পণ্ডিত নাগার্জুন যখন নদীর মাঝখানে পৌঁছেন, তখন তার অলৌকিক ক্ষমতা ব্যবহার করে নদীটির উচ্চতা বাড়িয়ে দেন। ফলে তিনি ভেবেছিলেন ছেলেটি হয়তোবা আশাহত হবে। তবে এমন পরিস্থিতিতেও তিলোপা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে ভাবেননি। বরং ভয় না পেয়ে আরো দৃঢ় সংকল্প গড়ে তুলেছিলেন। সে মুহূর্তে নাগার্জুন যখন ভীত হয়ে চিৎকার করছিলেন তখন তিলোপা বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাকে নদী পার করার বিষয়টি নিশ্চিত করেন এবং এতে নাগার্জুন লক্ষ করেন বালকের দুর্দান্ত সাহস ও সম্ভাবনা। সে সময়ে পণ্ডিত নাগার্জুনের প্রাথমিক পরীক্ষায় এগিয়ে যান বালক তিলোপা। অন্য একদিন, নাগার্জুন গ্রামের চারপাশ ভ্রমণ করছিলেন এবং দেখতে পেলেন যুবক তিলোপা একটি খেলা খেলছেন, যেখানে তিনি রাজা। বেশ কয়েকজন মেয়েও সে খেলায় যুক্ত। মনে হচ্ছিল রাজা তিলোপা এবং তার রানী সেসব মেয়েরা সবাই। বেশ কয়েকজন শিশু সেখানে আদালত তৈরি করেছে, যেন তা তিলোপার রাজ্যের আদালত। আরো পাঁচজন যারা প্রজা হিসেবে রাজদরবারে কাজ করছে। এটি দেখে নাগার্জুন বেশ হাস্যরস নিয়েই তিলোপার কাছে গেলেন। কারণ তিনি তিলোপার মধ্যে নেতৃত্বদানের দক্ষতা দেখতে পেয়েছিলেন। তরুণ তিলোপা বেশ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং নাগার্জুনকে প্রণাম করলেন। নাগার্জুন এ সুযোগে তিলোপাকে রাজা হওয়ার কিছু উপায় তার কাছে আছে বলে জানান। খুব স্বাভাবিকভাবেই তিলোপা রাজি হয়ে যান এবং নাগার্জুন একটি বিশেষ পাত্র, যাকে জাদুর পাত্রও বলা যায়, সেখানে সাতদিন ধরে কেবল খোদাই করেছেন রাজা, রানী এবং রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধন-সম্পদের নাম। তারপর তিলোপাকে সেটি দিয়ে পাত্রের সামনে তিনবার ‘রাজা হতে চাই’ বলতে বলেন। নাগার্জুনের কথামতোই করেছেন তিলোপা। নাগার্জুনের অলৌকিক শক্তির কাছে হার মেনে সেই অঞ্চলের রাজা হঠাৎ করেই তার রাজ্য শাসন নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে তিনি অন্য কোথাও চলে যাবেন। এটি যে নাগার্জুনের মহান আশীর্বাদ ও শক্তি এবং সেই জাদুপাত্রের কারণেই হয়েছিল একেবারেই গোপন ছিল। রাজ্যে একটি হাতি ছিল, যার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যেকোনো ঘটনা সে আগে থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত। যেমন যখন কোনো ধরনের মহামারী রাজ্যকে হুমকির মুখে ফেলবে, তখন হাতি কাঁদবে এবং অনেক চোখের জল ফেলবে। রাজ্যে ভালো কিছু ঘটলে হাতিটি স্থানীয় পার্কে ছুটে যেত এবং গাছের ফুল টেনে নিয়ে চারদিকে ফেলে দিত। হাতিটি ভবিষ্যতের রাজা নির্ধারণের জন্যও দায়ী ছিল। নানা ধরনের প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিলোপাকে যেতে হয়েছে। কারণ নাগার্জুন চেয়েছিলেন, যেহেতু বজ্রযান শিক্ষা সহজ নয়, তাই এমনভাবেই তিলোপাকে তৈরি করতে হবে যেন আরো দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে ওঠেন তিনি। রাজা হওয়া, রাজ্য সামলানো সাধারণ বিষয় নয়। তিলোপাকে রাজা হতে গিয়ে রাজ্যের পার্শ্ববর্তী পারস্য বণিকদের সঙ্গেও লড়তে হয়েছে অনেক লড়াই। তিলোপার আবাসস্থলের কাছেই ছিল পারসিক বণিকদের একটি দল। তারা সাধারণ ব্যবসায়ীদের পোশাক পরে ঘোড়ার পিঠে এসেছিল। রাজ্যের জনগণ ও মন্ত্রীরাও তাদের দেখেছিল। তবে তাদের কোনো প্রশ্ন করেনি। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল বণিকের ছদ্মবেশে পারস্য যোদ্ধা। তবে যখন তারা শহরের সামনে এসে বর্ম পরিধান করল তখন শহরের মানুষজন ভয় পেয়ে যায়। সেই মুহূর্তে রাজ্যের সবাই আতঙ্কিত হয়েছিল একটি বড় যুদ্ধ হবে এবং তারা ধ্বংস হয়ে যাবে এমন ভাবনা থেকে। কিন্তু তিলোপা তাদের আশ্বস্ত করেছিলেন এবং তা-ই হয়েছিল। পারস্য সৈন্যদের যুদ্ধের হাজারো কৌশলের পরও তিলোপা তাদের মোকাবেলা করেছিলেন। নিজ রাজ্য রক্ষা করেছিলেন। প্রমাণ করেছিলেন তিনি রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তাই রাজ্যের প্রজা ও মন্ত্রীরা তাদের নতুন রাজা তিলোপার প্রতি আস্থা খুঁজে পেল এবং শত্রুমুক্ত রাজ্যের উদযাপন শুরু হলো। তবে তিলোপা এখানেই থেমে থাকেননি। যেকোনো মহাসিদ্ধের বাহ্যিক কর্মের তিনটি পর্যায় থাকে। প্রথম পর্যায়কে বলা হয় উত্তম কাজের পর্যায়, দ্বিতীয়টিকে বলা হয় পরাজয়ী আচরণের পর্যায়"এবং তৃতীয় পর্যায়কে বলা হয় জগতের সবদিক থেকে বিজয়ের পর্যায়। একজন মহাসিদ্ধ একে একে প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করার ধৈর্য রাখেন। প্রথম পর্যায়টি শিক্ষানবিশ বলা হয়। অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও মহৎ আচরণের মাধ্যমে শান্ত হওয়ার অনুশীলন গ্রহণ করতে হবে এবং সতর্কতার সঙ্গে জীবনের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এ পর্যায় অতিক্রম করতে হলে। যে শিক্ষানবিশ এ আচরণের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারবেন, এ পথে অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় ধাপের জন্য নিজেকে তৈরি করতে পারবেন, সে ব্যক্তিকে তিব্বতীয় ভাষায় পরাজয়কারী আচরণ"বা অদুল বলা হয়। অদুল শব্দাংশের অর্থ পরাজিত করা"বা বশ করা। বিশেষ করে ব্যক্তির অহংকারবোধকে তার অনুশীলনের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে দমন করা। তাই শেষ পর্যায়ে একজন ব্যক্তি নিজেকে সবকিছু থেকে শিক্ষা নিয়ে পরিশুদ্ধ করে। উত্তম আচরণের পর্যায়ে একজন শিক্ষানবিশ অহংকার, ঘৃণা, রাগ এসব বিষয় মোকাবেলা করে এগিয়ে চলে। তাই তিলোপা সন্ন্যাসী হিসেবে তার ব্রত বজায় রেখে পরিশ্রমের সঙ্গে অধ্যয়ন শুরু করেন উত্তম আচরণগুলোর। তিলোপা রাজা হিসেবে জীবন ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসী হয়ে বৌদ্ধ হীনযানদের জীবনপথ শুরু করেন। তবে জানা যায় এটি ঘটেছিল যখন, একজন রাজা হিসেবে জগৎ-সংসারের প্রতি তার কোনো মোহমায়া কাজ করছিল না। তার নিজের ছেলেকে রাজকীয় উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তিনি রাজ্য ত্যাগ করেন এবং সোমপুরী নামক স্থানে যান, যেখানে হেরুকার একটি মন্দির ছিল। সে সময়ে মন্দিরটি বৌদ্ধ এবং অবৌদ্ধ উভয়ের জন্যই পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত হতো। তিলোপা একজন সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু হিসেবে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন এবং দীর্ঘকাল ধরে অধ্যবসায়ের সঙ্গে সোমপুরীতে বসবাস করেছেন। তিলোপা বজ্রযান ধ্যান শুরু করেন। তবে তিলোপার ধ্যান বাধাগ্রস্ত হয়েছিল একজন কুৎসিত মহিলার (ডাকিনী) বাধা দানে। তিনি তিলোপাকে তিব্বতে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিলোপা শৈশব থেকেই ধ্যান-জ্ঞান অর্জনের জন্য সাধনা করেছেন। বাংলায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম, বলা যায় প্রথম দিকের একজন সাধক। তিলোপা তার সাধনার জীবনে ছাত্র হিসেবে পেয়েছেন মাতঙ্গী নামের এক যুবককে। মাতঙ্গী তিলোপার আদর্শকে গ্রহণ করেন। গুরু তিলোপার তন্ত্র সৃষ্টি ও সমাপ্তির সব পাঠ নিতে প্রস্তুত থাকেন ছাত্র মাতঙ্গী। এছাড়া পথিমধ্যেপূর্বে ডাকিনী কার্পো সাংমো থেকে তিলোপা একটি চক্রসম্ভার তন্ত্র পেয়েছিলেন, যা ছিল মাতৃতন্ত্রের নির্দেশ। তবে ছাত্র মাতঙ্গীর সাংবধূপের নির্দেশ ছিল পিতৃতন্ত্রের। মাতৃতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো মাতৃতন্ত্র সমাপ্তির পর্যায়ে জোর দেয়, যা মনকে প্রকৃতির ওপর বেশি নির্ভরশীল করে তোলে। পিতৃতন্ত্র সৃষ্টির পর্যায়কে জোর দেয় এবং মনের প্রকৃতির উজ্জ্বলতার ওপর বেশি নির্ভর করতে শেখায়। মাতঙ্গীর নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে তিলোপা সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টির পর্যায় থেকে উদ্ভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং সমাপ্তির পর্যায়টি সম্পন্ন করার দ্বারপ্রান্তে ছিলেন। কিন্তু তিলোপা জ্ঞানের খোঁজে দক্ষিণ ভারত ছেড়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে যান। যেখানে তিনি শিক্ষক নাগপোপাকে খোঁজেন। তার কাছ থেকে তিলোপা আবারো চক্রসম্ভার অনুশীলনের নির্দেশনা ও ক্ষমতায়ন পেয়েছিলেন। তিলোপা নাগপোপার সব জ্ঞান গ্রহণ করেছিলেন এবং সমাপ্তির পর্যায়ে একজন সম্পূর্ণ দক্ষ অনুশীলনকারী হয়ে ওঠেন। যদিও তিনি অনুশীলনের দুটি স্তরে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তবে তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেননি। তাই তিনি ভারতের পশ্চিমে চলে যান যেন মহান মহাসিদ্ধ লালাপার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। লালাপা থেকে তিনি মহামুদ্রার নির্দেশ পেয়েছেন, বিশেষ তিনটি নির্দেশ এবং কিছু নির্দিষ্ট পীঠ নির্দেশাবলি। এভাবে তিলোপা ভারতের চারদিকেই ভ্রমণ করেছেন এবং চার মহান মহাসিদ্ধের শিষ্য হন: মাতঙ্গী, লালপা, কার্পো সংমো ও নাগপোপা। তিনি তাদের কাছ থেকে মাতৃতন্ত্র, পিতৃতন্ত্র ও মহামুদ্রা নির্দেশাবলি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কেবল তাদের কাছ থেকে নির্দেশগুলো পাননি, সেগুলো পুরোপুরি আয়ত্ত না করা পর্যন্ত অনুশীলন করেছেন। তিলোপা ছাত্র মাতঙ্গীর কাছ থেকে আরো জ্ঞান লাভ করেছেন। বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ, সমাধির শক্তি দ্বারা সমর্থিত, এটি কেবল ধ্যান অনুশীলন নয়, বরং এমন একটি অভ্যাস যেখানে একজন ব্যক্তি নিজেকে ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়ে আত্মার পরিশুদ্ধি এবং যেকোনো অহংকারকে ধ্বংস করতে পারে। মাতঙ্গীর থেকে শিক্ষা নিয়েও তিলোপা ১২ বছর ধরে সাধনা করেছেন। নিখুঁত সিদ্ধি অর্জন করেন এবং অনেক প্রাণীর উপকারে নিজেকে তৈরি করেছেন। তাকে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখেছে পৃথিবী। কারণ ধ্যান লাভের জন্য তিনি নানা কঠিন পরিস্থিতিতেও নিজেকে ফেলেছেন। এমনকি জ্ঞানী হওয়ার জন্য সেবক হিসেবেও কাজ করেছেন তিলোপা। এছাড়া তিলোপার ধারণা দৃষ্টিভঙ্গি মূলত নির্দেশ করে মনের প্রকৃতি আসলে যা কেবল শূন্যতা। মহামুদ্রার মতোই, যা হলো মনের প্রকৃত সারমর্ম যা সহজাত বা আদিম জ্ঞান (স্বীকৃত ও বাস্তবায়িত)। কম জ্ঞানের উপলব্ধি একই রকম। তবে এটি ধীরে ধীরে প্রগতিশীল পর্যায়ের মাধ্যমে একজনের ধ্যানের বিকাশ এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে সবকিছুই অর্জন করা হয়। মহামুদ্রা দৃষ্টিতে শুধু ব্যাখ্যা শুনে এবং সহজাত স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান হিসেবে মনের প্রকৃতির পরিচয় প্রাপ্তির মাধ্যমে উপলব্ধি ঘটতে পারে। এর সঙ্গে একজন মানুষের সব স্নায়বিক পূর্ব ধারণার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। যা তখন অবিলম্বে সচেতনতার মধ্যে পড়ে যায় এবং একজন জ্ঞানী সরাসরি মহামুদ্রা লাভ করেন। এছাড়া ঐতিহ্যে বুদ্ধ-সারাংশ"এবং মহামুদ্রা ঐতিহ্যে আদিমিক জ্ঞানের সারমর্মকেই পাওয়া যায় এবং বলা হয় বুদ্ধ-সারাংশ সব সংবেদনশীল প্রাণীর মনেই আছে। তিলোপা বাঙালি বৌদ্ধতান্ত্রিক হিসেবে অনুত্তরযোগ তন্ত্রও অনুশীলন করেছিলেন। যে বিষয় তার বুদ্ধত্ব অর্জনের প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল। তিলোপার জীবনগল্প পর্যালোচনা করলে বলা যায় তার জীবনের উদ্দেশ্যেই ছিল জ্ঞান আহরণ। তিনি সব তান্ত্রিক বংশের ধারক হয়ে উঠেছিলেন। ধারণা করা হয় তিনিই সে সময়ের প্রথম বৌদ্ধ তান্ত্রিক। অন্তর্দৃষ্টি ও মহামুদ্রা ছাড়াও তিলোপা ছাত্র নারোপার শিক্ষক হিসেবে যে ছয়টি মতবাদ বা ছয় শিক্ষা শিখিয়েছিলেন সেগুলো লিপিবদ্ধ হয়ে আছে ইতিহাসে। এছাড়া নারোপাকে তার প্রধান ছাত্র বলেও মনে করা হয়। তিলোপার জন্ম হয়েছিল বাংলার এক পুরোহিত পরিবারে। ডাকিনী (মহিলা বুদ্ধ, যার কার্যকলাপ অনুশীলনকারীদের অনুপ্রাণিত করা) থেকে আদেশ পাওয়ার পর তিনি সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি সর্বদাই জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টায় অগ্রসর। যিনি তাকে ভ্রমণকারী হিসেবে জীবন শুরু করতে বলেছিলেন। ডাকিনীর পরামর্শেই তিলোপা ধীরে ধীরে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন এবং একজন পাণ্ডিত হিসেবে পরিণত জীবন শুরু করেন। নেপালের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু উপাসনালয় হিসেবে বিবেচিত পশুপতিনাথ মন্দির। সেখানেই মন্দিরের প্রাঙ্গণে দুটি গুহা রয়েছে এবং ধারণা করা হয় তিলোপা সেখানেই সিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং তার শিষ্য নারোপাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বাংলার এ বৌদ্ধ তান্ত্রিকের মৃত্যু ঘটেছে ১০৬৯ খ্রিস্টাব্দের শেষে। ফারিহা আজমিন: সহসম্পাদক, বণিক বার্তা

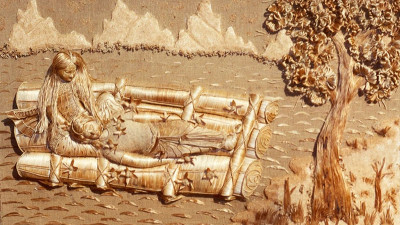

নেপালের কাঠমান্ডুতে অবস্থিত তিলোপা গুহা ছবি: সান্নিধ্য ডটনেট