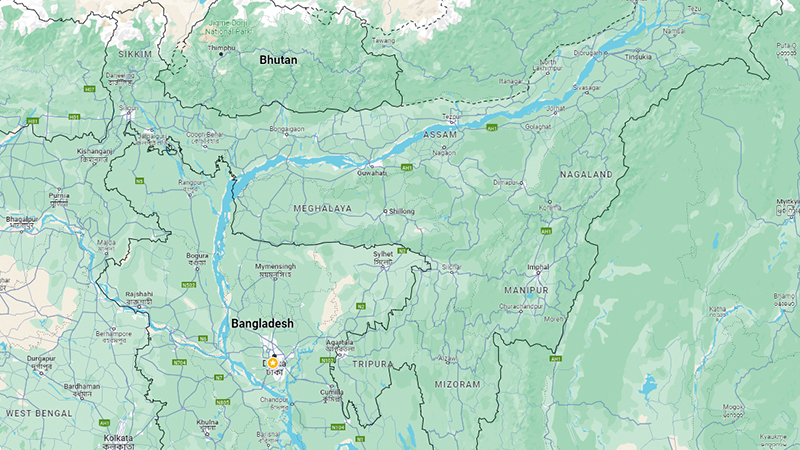

ব্রহ্মপুত্র নদের উদ্ভবস্থল ও গতিপথ। ছবি: গুগল ম্যাপ

ব্রহ্মপুত্র নদের উদ্ভবস্থল ও গতিপথ। ছবি: গুগল ম্যাপ পূ্র্ববঙ্গ বা এখনকার বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় মানববসতির কিংবা সভ্যতা গড়ে ওঠার সময়কাল কিংবা প্রক্রিয়াটি কেমন ছিল তা নিয়ে ব্যাপক মাত্রায় না হলেও ধীরে ধীরে নতুন নতুন গবেষণা হচ্ছে। সেগুলোকে জোড়া দিলে আমরা আমাদের ভূখণ্ডের অতীত নিয়ে একটি সাধারণ চিত্র দাঁড় করাতে পারি। আমরা দেখি কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য স্থানীয় প্রাচীন সভ্যতা ও মানুষকে বিকশিত ও স্বতন্ত্র করে তুলেছে। এর মধ্যে আছে নদ-নদী (বিশেষভাবে ব্রহ্মপুত্র নদ), ধান চাষ, নগর কেন্দ্র ও বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্য। ভৌগোলিকভাবে পূর্ব বাংলা এ উপমহাদেশের একবারে পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এর নদ-নদীর আধিক্য ও ভৌগোলিক দূরত্ব একে উপমহাদেশের বড় বড় সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে ভৌগোলিক ও মানসিক দূরত্বে রেখেছে সবসময়। বড় সাম্রাজ্য ও তাদের যুদ্ধ-রাজনীতিতে এ বাংলার নদ-নদীবিধৌত কৃষিজীবী মানুষের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ নেই। তারা তাদের কৌমসমাজে নিজস্ব জীবনযাপনে অভ্যস্ত। শিক্ষা ও নগর পত্তনে অবিসংবাদিত প্রভাব ছিল বৌদ্ধধর্মের। আরেকটি বৈশিষ্ট্য এসব উপাদানের মধ্যেই লক্ষ করা যায়, আর তা হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ। সেন রাজবংশের শাসনামলে দেখা যায় পশ্চিম ও উত্তর দিকে বাংলার যোগাযোগ ও শাসন কাঠামোর সংযোগ ঘটতে শুরু করে। এ রাজবংশের শাসনের শেষের দিকে উড়িষ্যা, এমনকি অনেকে বলেন বারণসী পর্যন্ত সেনদের শাসন বিস্তৃত হয়েছিল। তবে উত্তর ভারতের সঙ্গে বাংলার যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখা যায় তা মূলত হয়েছিল মধ্যযুগে ইসলামের আগমনের মাধ্যমে। মুসলিম শাসনামলেই বাংলা উত্তর ভারতের মুসলিম শাসকদের সাম্রাজ্যের পরিধিতে প্রবেশ করেছিল। বাংলার অনেক মুসলিম শাসক দিল্লির সালতানাতের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেছেন। কিন্তু প্রাচীন বাংলার যোগাযোগ, বাণিজ্য, ধর্মের সূত্রটি বিস্তৃত হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে—বার্মা, সুমাত্রা আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে। এ বিষয়ে গবেষকদের নতুন করে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। বর্তমান লেখায় পূর্ববঙ্গের প্রাচীন সময়ের কিছু বৈশিষ্ট্যকে শনাক্তের চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র নদ

পানি আর পলি—বাংলাদেশ যে ভূখণ্ডে গড়ে উঠেছে তার অস্তিত্বের প্রথম শর্ত। হিমালয় আর তিব্বত থেকে উদ্ভব হওয়া দুই নদ-নদী, তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ও বয়ে আনা পলিমাটি তৈরি করেছে এ প্লাবনভূমি। হিমালয় থেকে এসেছে গঙ্গা, বাংলাদেশের সীমানায় এসে পদ্মা। তিব্বতের পার্বত্য ভূমি থেকে সর্পিলাকারে নেমে এসেছে জাঙপো, বাংলাদেশে এসে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা। বঙ্গীয় বদ্বীপ গঠনে মুখ্য কৃতিত্ব দেয়া হয় এ ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীপ্রণালিকে।

জাঙপো (Tsangpo), কখনো ব্রহ্মপুত্র আবার একসময় যমুনা—তিনটি নামে এ মহানদ বয়ে চলেছে তিব্বত, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে। এক নদের তিন নাম, সঙ্গে জড়িয়ে আছে তিনটি ভূখণ্ড, আবার তিনটি ধর্মও। কৈলাস পর্বত ও মানসসরোবর হ্রদের ৬০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্রের জন্ম। তারপর হাজারো মাইল এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে।

ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীপ্রণালি (Brahmaputra-Jamuna River System) বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদীপ্রণালির অন্যতম। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদ তাদের প্রধান উপনদী তিস্তা ও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শাখানদী-উপনদী সহযোগে দেশের বৃহত্তম প্লাবনভূমি গড়ে তুলেছে।

কুড়িগ্রাম জেলার উত্তর-পূর্ব দিক এবং আসামের (ভারত) ভবানীপুরের পূর্ব দিক দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। প্রথমে দক্ষিণ দিকে এবং পরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মোড় নিয়ে মধুপুর গড়ের মধ্য দিয়ে বয়ে চলে ভৈরব বাজারের কাছে মেঘনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মেঘনা নদীর সঙ্গে মিলিতভাবে ব্রহ্মপুত্র নদ বঙ্গীয় বদ্বীপ গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশের প্রধান নদ-নদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা সবচেয়ে শক্তিশালী। গঙ্গা নদীর তুলনায় কম নিষ্কাশন অববাহিকা থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মপুত্র-যমুনার রয়েছে অধিকতর নতিমাত্রা, অধিকতর প্রবাহ এবং গঙ্গার তুলনায় এটি অনেক বেশি পলি বহন ও ধারণ করে।

কয়েকশ বছর আগে বাংলাদেশের সীমানায় ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ একটু ভিন্ন ছিল। তখন এ নদ এ দেশে প্রবেশ করত জামালপুরের বাহাদুরাবাদ দিয়ে। ভৈরবে এসে মিশে যেত মেঘনার সঙ্গে। ১৭৭৭ সালের ভূমিকম্পে এ নকশা বদলে বর্তমান পথরেখাটি তৈরি হয়েছে।

পানি, পলি ও বৃষ্টি অবধারিতভাবে স্মরণাতীত থেকে বাংলাদেশের মানুষের জীবন, আচরণ, সমাজ এমনকি রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে। এ জলবায়ু ও ভূখণ্ডে জীবিকার জন্য ধানের চেয়ে আপন মানুষের কাছে আর কিছু ছিল না।

ব্রহ্মপুত্র শুধু পলি দিয়ে এ প্লাবনভূমি গঠনে ভূমিকা রাখেনি, বাংলার প্রাচীন ইতিহাসও মিশে আছে এ নদীর গতিপথে। এ নদীর দুই তীরে যেমন নানা জনজাতির জীবন বিকশিত হয়েছে, তেমনি ইসলাম, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের চর্চাও ধারণ করে আছে। ব্রহ্মপুত্র যেমন তিব্বতে শুরু হয়ে বাংলাদেশের উপকূলে মিশে গেছে, তেমনি এখানকার ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়ও। দশম-একাদশ শতাব্দীতে বাংলার ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা ও জ্ঞানচর্চা আবর্তিত হয়েছিল বিক্রমপুরের সন্তান অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে কেন্দ্র করে। তিব্বতে তিনি এখনো অত্যন্ত পূজনীয়। অতীশ ১০১১ খ্রিস্টাব্দে মালয়দেশের সুবর্ণদ্বীপে, বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ, গমন করেন। সেখানে তিনি আচার্য ধর্মপালের কাছে দীর্ঘ ১২ বছর বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করেন। এরপর যখন তিনি বাংলাদেশে ফিরলেন তখন ধর্মীয় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে তার খ্যাতি বাংলা ছেড়ে নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলায় তখন পাল বংশের শাসন। রাজা প্রথম মহীপাল অতীশকে বিক্রমশিলা (ভাগলপুর, বিহার) মহাবিহারের আচার্য পদে নিযুক্ত করেন। বিক্রমশিলাসহ ওদন্তপুরী ও সোমপুর বিহারে দীপঙ্কর ১৫ বছর অধ্যাপক ও আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের বর্তমান নওগাঁ জেলায় সোমপুর বিহারে অবস্থানকালেই তিনি মধ্যমকরত্নপ্রদীপ গ্রন্থের অনুবাদ করেন বলে প্রচলিত রয়েছে। এ সময় মহীপালের পুত্র ন্যায়পালের সঙ্গে কলচুরীরাজ লক্ষ্মীকর্ণের যুদ্ধে দীপঙ্করের মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হয়।

ব্রহ্মপুত্রের জল বেয়ে অতীশ শ্রীজ্ঞানের খ্যাতি পৌঁছে গিয়েছিল তিব্বতে। বৌদ্ধ রাজা লাঃ লামা ইয়োসি হোড্ (লাহ্লামা-যে-শেস্) দীপঙ্করকে তার দেশে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি উপহার ও পত্রসহ বিক্রমশিলায় দূত প্রেরণ করেন। রাজার দূত অতীশকে জানান যে তাকে তিব্বতে সর্বোচ্চ সম্মান জানানো হবে। কিন্তু সেবার অতীশ সাড়া দেননি। রাজা লাঃ লামার মৃত্যুর পর চ্যাং চুব (চ্যান-চাব) জ্ঞানপ্রভ তিব্বতের রাজা হন এবং তার অনুরোধে ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে আরো কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতসহ দীপঙ্কর তিব্বত যাত্রা করেন। রাজা চ্যাং চুব দীপঙ্করের আগমন উপলক্ষে এক রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন করেন। সেই দৃশ্য সেখানকার একটি মঠের প্রাচীরে চিত্রিত আছে। তিব্বতে থো-লিং বিহার ছিল দীপঙ্করের মূল কর্মকেন্দ্র। এখান থেকেই তিনি তিব্বতের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ১৩ বছর তিব্বতে অবস্থানের পর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৭৩ বছর বয়সে লাসা নগরের নিকটস্থ লেথান পল্লীতে ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭৮ সালের ২৮ জুন দীপঙ্করের চিতাভস্ম চীন থেকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকায় আনা হয়। বর্তমানে তা ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে সংরক্ষিত আছে। এ যেন বাংলার নদী আর ধর্মের এক প্রতীকী সংযোগ। ব্রহ্মপুত্র আর অতীশ—বেঁধে রেখেছে বাংলাদেশ ও তিব্বতের অতীত।

ধান

ধান চাষের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় চীনের ইয়ংজি নদীর অববাহিকায়। ধান চাষের ইতিহাসের সঙ্গে দক্ষিণ চীন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়া অঞ্চল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারত ও চীনকে কেন্দ্র করে চাষ ব্যবস্থায় যে ক্রম অগ্রগতি; সেটাই পরবর্তী সময়ে ছড়িয়ে পড়েছে কোরিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়ায়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা চীনের ইয়াংজি নদীর উপত্যকা, থাইল্যান্ডের স্পিরিট গুহা, ভারতের উত্তর প্রদেশের কোলদিয়া ও কোরিয়ার সরোরিতে ধান চাষের আদি নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন। ধান চাষের প্রাচীন ভূমির মধ্যে বাঙালি অধ্যুষিত ব্রহ্মপুত্র ও নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকা অন্যতম। তাই ধানবৈচিত্র্য বাঙালিদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাচীন পূর্ব বাংলার মহাস্থানে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৩০০ অব্দে, উয়ারী-বটেশ্বরে ৪০০-৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ধান চাষের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বদ্বীপের চাষের প্রথম শস্য ধান। এ ধান চাষকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে স্থানীয় সভ্যতা। প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে যেমন ধান চাষের প্রমাণ মেলে, তেমনি বাংলা ভাষার প্রথম রচনা চর্যাপদেও আছে ধানের কথা। মধ্যযুগের সাহিত্যে ধান বা ভাতের উল্লেখ আছে অসংখ্য।

গবেষকরা মনে করেন, ধানের মৌলিক চারটি জাতের অন্যতম ইন্ডিকা ধান কোথায় উৎপত্তি লাভ করেছিল তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অভিমত হলো ভারতের মধ্য ও উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকায় আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে এ জাতের ধানটি উৎপত্তি হয়েছিল। তবে এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত মন্তব্য করেননি বিজ্ঞানীরা। তাদের ধারণা, ইন্ডিকা ধানের উৎপত্তি হয়েছিল নিভারা নামে একটি বুনো ধান ও চীনা জাপোনিকা ধানের সংকরায়ণের মাধ্যমে। অর্থাৎ ইন্ডিকা ধান উৎপত্তি লাভের আগেই চীনা ধান গাঙ্গেয় উপত্যকায় এসে পৌঁছেছিল, অনেক গবেষক মনে করেন যা এ অঞ্চলে চীন থেকে আদিম মানব অভিবাসনের ইঙ্গিত বহন করে। তবে চীন থেকে জাপোনিকা ধান কোন পথে মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকায় পৌঁছেছিল তা এখনো অজানা। অনেক গবেষক মনে করেন, জাপোনিকার এ অভিবাসন প্রাচীন বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ঘটেছিল, তবে তা এখনো প্রমাণিত হয়নি। এ থেকে আমরা ধারণা করতে পারি পূর্বদিকের সঙ্গে বাংলার সংযোগটি অতি প্রাচীন।

আর্কিওবোটানি ছাড়াও মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপি থেকে পাওয়া তথ্যমতে, খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৩০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশে ধান চাষাবাদ হতো। পরবর্তীকালে মহাস্থানগড়ে বাংলাদেশ-ফ্রান্স যৌথ প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পোড়া ধানের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল বলে খনন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রত্নস্থানগুলোর মধ্যে নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর ছাড়াও টঙ্গীরটেক, বগুড়ার মহাস্থানগড়, ভাসুবিহার, নওগাঁর জগদ্দল বিহার ও নীলফামারীর সতিশের ডাঙ্গা, মুন্সিগঞ্জের রঘুরামপুর ও নাটেশ্বর প্রত্নস্থান থেকে প্রাচীন ধানের নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। রেডিওকার্বন পদ্ধতিতে উয়ারী-বটেশ্বরের ধানের বয়স ৪০০-৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, রঘুরামপুরের ৮০০-৯০০ অব্দ এবং সতিশের ডাঙ্গায় প্রাপ্ত ধান ১৩০০-১৮০০ অব্দের বলে জানা গেছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক, অর্কিওবোটানিস্ট ও বর্তমানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত মিজানুর রহমান তার গবেষণা থেকে জানিয়েছেন, উয়ারী-বটেশ্বরে যে ধান পাওয়া গেছে তা জাপোনিকা জাতের ধান হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। গবেষকরা ঘটনাটিকে কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে করেন। কারণ এখানে কোনো ইন্ডিকা জাতের ধান পাওয়া যায়নি। অথচ অনেকেরই দৃঢ় মত ছিল যে প্রাচীন বাংলাদেশে ইন্ডিকা জাতের ধান চাষাবাদ হতো। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন ধান বাদে উয়ারী-বটেশ্বরে পাওয়া আরো অনেক নমুনা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সেখানকার মানুষের যোগাযোগের নিশ্চিত প্রমাণ হাজির করেছে।

মুন্সিগঞ্জের রঘুরামপুরেও কেবল চায়নিজ জাপোনিকা ধানের নিদর্শন প্রাপ্তি আমাদের আরো নিবিড়ভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণে উৎসাহিত করছে। তবে ইন্ডিকা ধান চাষের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে সতিশের ডাঙ্গা প্রত্নস্থানে, চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ ধান চাষাবাদ হতো এ এলাকায়। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে বলা যায়, প্রাচীন বাংলাদেশে ইন্ডিকা জাতের ধান অবশ্যই চতুর্দশ শতাব্দীর অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। গবেষকদের অনেকে ধারণা করেন, ধানচাষী একদল কৃষক বঙ্গীয় বদ্বীপের পূর্বাংশে প্রাচীন অতীতে প্রথম স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল। এ অঞ্চলে সহজলভ্য বুনো ধান (নিভারা) তারা সংগ্রহ করত, পাশাপাশি তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা (ইন্ডিকা/জাপোনিকা) ধান স্বল্প পরিসরে চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য চাহিদা পূরণ করত। এখানকার মানুষ মূলত ইন্ডিকা জাতের ধান চাষ করত। এ এলাকায় সিনো-তিবেতান ভাষাগোষ্ঠীর মানুষও বসবাস করে। গবেষকরা জানিয়েছেন এরা ছিলেন জাপোনিকা জাতের ধানচাষী।

নগর কেন্দ্র

আমাদের প্রাচীন নগর কেন্দ্রগুলো নিয়ে আলাপের শুরুতেই আসে উয়ারী-বটেশ্বরের নাম। নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলা থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পশ্চিমে অবিস্থত উয়ারী ও বটেশ্বর গ্রাম দুটি ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রার প্রাপ্তিস্থান হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে পরিচিত। প্লাইসটোসিন যুগে গঠিত মধুপুর গড়ের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এ গ্রাম দুটিতেই নিবিড় অনুসন্ধান ও প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিষ্কৃত হয়েছে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গনগর। কার্বন-১৪ পরীক্ষার মাধ্যমে উয়ারী-বটেশ্বরের বয়স পাওয়া গেছে প্রায় আড়াই হাজার বছর। বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও উয়ারী-বটেশ্বরে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন দলের প্রধান সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের গবেষণামতে, এরই মধ্যে বেশকিছু প্রত্নবস্তু যেমন রোলেটেড মৃৎপাত্র, এক বর্ণিল টানা কাচের পুঁতি, হাইটিন ব্রোঞ্জ, স্যান্ডউইচ কাচের পুঁতি প্রভৃতি উয়ারী-বটেশ্বর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, যা ভূমধ্যসাগরীয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নির্দেশ করে। অর্থাৎ এ কথা এখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতকে উয়ারী-বটেশ্বরে নগর ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করেছিল যারা দূরের দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কে যুক্ত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এ এলাকায় জনপদ ও সাম্রাজ্যিক শ্রেণীর ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে। ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রাগুলো প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতক থেকে মৌর্য কালপর্বের। জনপদ শ্রেণীর ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতক থেকে চার শতক পর্যন্ত উয়ারী-বটেশ্বর ছিল একটি জনপদ এবং উয়ারী-বটেশ্বর দুর্গনগর ছিল সেই জনপদের রাজধানী। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে উয়ারী-বটেশ্বর মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বিভিন্ন বস্তুর আবিষ্কার প্রমাণ করে যে মৌর্য আমলে উয়ারী-বটেশ্বর একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ জনপদ ছিল।

উয়ারী-বটেশ্বর বাংলার ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার ইঙ্গিত দেয়। আমরা দেখি পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত এ দুর্গনগরীর সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। তাদের আরো যোগাযোগ ছিল রোমানদের সঙ্গেও। বলা হয় বাণিজ্য ও ধর্ম ছিল বাংলার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন যোগাযোগের দুটো প্রধান মাধ্যম। উয়ারী-বটেশ্বর সে বিষয়টি নিশ্চিত করছে। আরো একটি বিষয় আমরা সচরাচর আলোচনায় আনি না, বাংলার স্থাপত্যরীতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে। বিশেষত আধুনিক মিয়ানমার ও ইন্দোনেশিয়ায়। মিয়ানমারের প্রাচীন বাগান শহরের বিখ্যাত আনন্দ বৌদ্ধ প্যাগোডার নকশায় ছিল বাংলার প্যাগোডার নকশার প্রভাব। একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল এ প্যাগোডা। বাংলা থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা নিয়মিতই বার্মা যেতেন। সাগর পেরিয়ে আরো পূর্বদিকে জাভা দ্বীপে গেলেও সেখানকার বৌদ্ধ প্যাগোডার স্থাপত্যে বাংলার প্রভাব লক্ষণীয়। নওগাঁ জেলায় অবস্থিত সোমপুর বা পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার বার্মা, জাভা, কম্বোডিয়ার বৌদ্ধ স্থাপত্যকে প্রভাবিত করেছে। জাভার বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ স্থাপনায় এ প্রভাব স্পষ্ট। জাভার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সে সময় বাংলায় আসতেন নিয়মিত।

পাল আমলের বাংলার ব্রোঞ্জ শিল্প জাভার শিল্পরীতিতে প্রভাব রেখেছে। জাভার ব্রোঞ্জের অনেক নিদর্শনে এটি প্রত্যক্ষ করা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে পাল আমলের বাংলার ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় এটি স্পষ্ট হয় যে পাল আমলে বাংলা থেকে বিভিন্ন কাজে মানুষ জাভা, সুমাত্রা ও বার্মায় যেত।

পূ্র্ববঙ্গের যত দক্ষিণ-পূর্বে নজর দেয়া যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে তার যোগাযোগের ঘনিষ্ঠতার মাত্রা বৃদ্ধি নজরে আসে। কুমিল্লার ময়নামতি বিহার এক্ষেত্রে আরেকটি উদাহরণ। এমনকি পাল যুগের আগে, গুপ্ত যুগের শেষভাগে এখানে স্থানীয় বৌদ্ধ শিল্পের কেন্দ্রের অস্তিত্ব ছিল। এ কেন্দ্র থেকে স্থানীয় বৌদ্ধ শিল্পরীতি পূর্বাঞ্চলে বিকশিত হয়েছে। সিল্ক রোডের সাগরপথের অংশটি ছিল এ যোগাযোগের পথ।

উয়ারী-বটেশ্বরে খননকাজের আগে বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগর কেন্দ্রের আলোচনায় শুরুতেই আসত মহাস্থানগড়ের নাম। এখানে বাংলাদেশের প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ নগর কেন্দ্র পুণ্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। স্থানটি বগুড়া শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার উত্তরে। এখানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে ‘পুণ্ডনগল’ (পুণ্ড্রনগর) উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে নগরটি সম্ভবত মৌর্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এখানে দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত জনবসতি ছিল। কেন্দ্রটি স্থানীয় ভূখণ্ডের জনগণ, শাসনের কুলুজি ও কালক্রমের হদিস দেয়। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে এখানে জনবসতি, কিংবা নগর কেন্দ্রের সূচনা আড়াই হাজার বছর আগে থেকে হয়েছিল বলে জানা যায়। এরপর বৌদ্ধ মৌর্যদের শাসন থেকে শুরু হয়ে গুপ্ত হিন্দু শাসন, এরপর আবার বৌদ্ধ অনুসারী পালদের শাসন কেন্দ্র হয়েছিল এ নগর কেন্দ্র। এরপর আসে সেন যুগ।

১৯৩১ সালের খননের সময় মহাস্থানে ব্রাহ্মীলিপিতে খোদিত একটি শিলাখণ্ড পাওয়া যায়। এ লিপির পাঠ আমাদের জানায় যে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ বা কোনো দুর্যোগ ঘটেছিল। তাই সম্রাট ‘পুণ্ডনগলের (পুণ্ড্রনগরের) মহামাত্রকে নির্দেশ দিচ্ছেন প্রজাদের রাজভাণ্ডার থেকে ধান্য ও গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রা দিয়ে সহায়তা করার, কিন্তু সুদিন ফিরলে ধান্য ও মুদ্রা রাজভাণ্ডারে ফিরিয়ে দিতে হবে।’ ধারণা করা হয়, এ সম্রাট ছিলেন মৌর্য সম্রাট অশোক। সম্রাটের পরিচয় যা-ই যোক এ ধরনের নির্দেশনা সুসংগঠিত প্রশাসন ব্যবস্থা তৈরি হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে মহাস্থানে জনপদের অস্তিত্ব প্রমাণিত।

মহাস্থানগড়ের নগর কেন্দ্রটি মৌর্য আমলে শুরু হয়ে পরবর্তী প্রায় এক হাজার বছরে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন সময়কালে। পরে সেখানে মুসলিম বসতি ও মাজারও গড়ে উঠেছে। এ নগর কেন্দ্র এখানকার নগরসংস্কৃতি ও ধারণার সমৃদ্ধ অতীতের স্মৃতি বহন করছে।

বৌদ্ধ ধর্ম

বাংলাদেশের ধর্মীয় স্থাপনাগুলোর কালক্রমে এ অঞ্চলের মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও তার বিবর্তন সম্পর্কে একটি রূপরেখা পাওয়া যায়। প্রচলিত ধারণামতে, এ অঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো ধর্মীয় স্থাপনার একটি হচ্ছে রাংকুট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার। স্থানীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মতে, এটি মৌর্য আমলে পূর্ববঙ্গের একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কক্সবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলে নির্মিত হয়েছিল এ বিহার। ছোট-বড় ১৭টি পাহাড়বেষ্টিত রাংকুট বনাশ্রম। পাহাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এ আশ্রম এলাকায় প্রাচীন ইটের স্তূপ, বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাবশেষ এবং পোড়ামাটির ফলক এখনো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। বর্তমানে যে বিহারটি রয়েছে তা একটি অনুচ্চ টিলার ওপর অবস্থিত। বিহারটিতে ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৯ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি × ২ ইঞ্চি। সম্পূর্ণ বিহারটি ৩৪ ফুট × ১৯ ফুট আয়তাকার। এর চূড়ার উচ্চতা ৪০। বিহারের দক্ষিণ পাশের একটি ছোট পাহাড় থেকে একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তা বিনষ্ট হয়ে গেছে।

১৯৩০ সালে জগৎচন্দ্র মহাথের নামে এক ব্রহ্মদেশীয় ভিক্ষু শ্রীলংকায় অবস্থানকালে একখানি শিলালিপি উদ্ধার করেন। শিলালিপির তথ্যানুযায়ী অনুসন্ধান ও খননকার্যের ফলে এ বিহারটি আবিষ্কৃত হয়। সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত হয় বৃহদাকার অভয়মুদ্রায় খচিত বুদ্ধমূর্তি। কথিত আছে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং রামু এসেছিলেন। এ নিয়েও অবশ্য মতভেদ আছে। এটা নিশ্চিত যে যিশুখ্রিস্টের জন্মের আগে থেকেই অর্থাৎ আজ থেকে দুই হাজার বছর আগে রামুর অস্তিত্ব ছিল। বিষয়টি ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু রামুতে সম্রাট অশোকের বৌদ্ধ স্তূপ নির্মাণের বিষয়টি এখনো প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়নি।

রাংকুট বিহার নির্মাণের সময়কাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এখানকার স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য, বিহারের প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এগুলোর সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চল—মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়ার রীতির মিল পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম অঞ্চলের যে বৌদ্ধ স্থাপনা তার সঙ্গে আরাকান, শ্যামদেশীয় নৈকট্যই স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং সমতটে বেশকিছু বৌদ্ধ বিহার ও এর রাজধানীর কাছে সম্রাট অশোক নির্মিত একটি বৌদ্ধ স্তূপের দেখা পেয়েছিলেন। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, ঢাকা জেলার ‘ধামরাই’ উপজেলার নামটি এসেছে ধর্মরাজিকা থেকে, যা ছিল সম্রাট অশোক নির্মিত সেই বৌদ্ধ স্তূপ। যতীন্দ্র মোহন রায় ‘ঢাকার ইতিহাস’ গ্রন্থে ধামরাইকে ধর্মরাজিকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকের মতে, হিউয়েন সাংয়ের দেখা অশোকের বৌদ্ধ স্তূপটি কুমিল্লার কাছাকাছি কোথাও ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং যখন বাংলার এ অংশটি সফর করেন তখন তিনি অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার বা সংঘারামের অস্তিত্ব দেখেছেন। তার সফরের পরবর্তী সময়েও এখানে অনেক বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ চিত্র বাংলাদেশের প্রাচীন ভূমিতে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশের ঐতিহাসিকতা নিশ্চিত করে।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বাংলাদেশে ১০টির বেশি বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, আরো অনেক বিহার কালে কালে মাটির তলা থেকে উদ্ধার হবে। রাংকুটের পর প্রত্নতাত্ত্বিক বিবেচনায় সবচেয়ে পুরনো বিহারটি রাজশাহীর বিহারৈল বিহার। এটি পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল বলে গবেষকরা মনে করেন। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি নির্মিত হয়েছে দিনাজপুরের সিতাকোট বিহার। অনেকটা বর্গাকার বিহারটির উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ৬৩ দশমিক ৬৫ মিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে ৬৪ দশমিক ২৫ মিটার। উত্তর বাহুর মাঝখানে অবস্থিত তোরণ। সামনে প্রবেশ কক্ষ ও পাশে দুটি প্রহরী কক্ষ ছিল। চারদিকে কক্ষের সংখ্যা ৪১। মধ্যাংশের কক্ষগুলো তুলনামূলক বড় হওয়ার কারণে এগুলো উপাসনা কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে অনুমান করা হয়। প্রায় একই কাঠামো অনুসরণ করে নির্মিত হয়েছে ভাসু বিহার। মহাস্থানগড়ের সাত কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত বিহারটিতেও প্রবেশ কক্ষ ও প্রহরী কক্ষ নজরে আসে। বিহারে ২৬টি বাসকক্ষ রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক আলেকজান্ডার কানিংহামের মতে, ভাসু বিহারই চীনা পর্যটক হিউয়েন সাংয়ের উদ্ধৃত পো-শি-পো বিহার। আর এ দাবি সত্য হলে ভাসু বিহার নির্মিত হয়েছে সপ্তম শতাব্দীরও আগে।

বাংলায় বিদ্যমান বিহারের আলোচনা এলেই উঠে আসে ময়নামতি-লালমাই পাহাড়ের নাম। ছয় কিলোমিটার বিস্তৃত এ প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে অন্তত ৫০টি বিহার ছিল বলে মনে করা হয়। এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হওয়া বিহারগুলোর মধ্যে রয়েছে রূপবান বিহার, ইটাখোলা বিহার, শালবন বিহার, ভোজ বিহার ও আনন্দ বিহার। এর মধ্যে রূপবান বিহার সবচেয়ে পুরনো। সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীতে খড়গ রাজবংশের রাজা বলভট্টের আমলে নির্মাণ করা হয় বিহারটি। উত্তরবঙ্গে যখন পাল শাসনক্ষমতা চলে, তখন তারা সমতট অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। ময়নামতির বিহারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় শালবন বিহার। বর্গাকার ভিতের ওপর নির্মিত ইমারতের চতুর্দিকে ১১৫টি বাসকক্ষ রয়েছে। ঠিক মাঝখানে ছিল ধর্মীয় আচার কেন্দ্র। প্রতি কক্ষেই তিনটি করে কর্বেল পদ্ধতিতে নির্মিত কুলুঙ্গি রয়েছে। খুব সম্ভবত সেখানে ব্যবহার্য সামগ্রী রাখা হতো। বিহারটি দেব বংশীয় রাজা শ্রী ভবদেব অষ্টম শতাব্দীতে নির্মাণ করেছেন বলে জানা যায়। শালবন বিহারের মতো ময়নামতিতে অবস্থিত অন্য একটি বিহারের নাম আনন্দ বিহার। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিভিন্ন নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের ট্রাকের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্যাপক। মনে করা হয়, দেব বংশীয় রাজা শ্রী আনন্দ দেব সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে এটি নির্মাণ করেছিলেন।

অষ্টম শতাব্দীতে পাহাড়পুর বিহার নির্মাণ করেন পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল। দক্ষিণ এশিয়ায় সর্ববৃহৎ বিহার হিসেবে পরিচিত সোমপুর বিহার। এজন্য একে মহাবিহার হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। বিহারটির উত্তর-দক্ষিণে পরিমাপ ২৭৬ দশমিক ৬ মিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে ২৭৬ মিটার। অঙ্গনের চতুর্দিকে কক্ষের সংখ্যা ১৭৭। পাল সম্রাট ধর্মপালের আমলে (৭৭০-৮১০ সাল) বিহারটি নির্মাণ করা হয়েছে। ইমারতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো মধ্যবর্তী বর্গাকৃতির ব্লক। ইমারতটি কালের স্রোতে ক্ষয়ে যেতে যেতে পাহাড়ে পরিণত হয়েছে বলেই পাহাড়পুর নামে পরিচিতি লাভ করেছে স্থানীয়দের কাছে। পাল আমলের অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বিহার অবস্থিত বিক্রমপুরে। পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের সময় বিক্রমপুর বিহার সরব থাকলেও দীর্ঘদিন তার অবস্থান অজ্ঞাত ছিল। ২০১৩ সালে তা আবিষ্কার হয়। এদিকে নওগাঁয় অবস্থিত জগদ্দল মহাবিহার নির্মাণ করেন সম্ভবত রামপাল (১০৭৭-১১২০ সাল)। বিভূতি চন্দ্র, দানশীল, মোক্ষকর গুপ্ত ও শুভকর গুপ্তের মতো বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত এ বিহারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিক্রমপুর অঞ্চলে অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যকার একাধিক বৌদ্ধ স্থাপনা প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচন হচ্ছে। প্রাচীন থেকে আদি মধ্যযুগের বাংলায় ধর্মীয় ইমারত হিসেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আবির্ভূত হয়েছিল বৌদ্ধ বিহার।

বঙ্গীয় জনপদের ইতিহাস পুনঃপাঠে বৌদ্ধ ধর্মীয় ইমারত খুলে দেয় নয়া সম্ভাবনা। অন্তত স্থাপত্যকাঠামো বিবেচনায় নিলে প্রাচীন বাংলা ছিল একচেটিয়াভাবে বৌদ্ধবলয়ে পরিবেষ্টিত। প্রাচীন ধর্মীয় ইমারত বলতে এখানে স্তূপ ও বিহারের সন্ধান মেলে। স্তূপ হলো পাহাড়ের মতো উত্তল গোলাকৃতির স্থাপনা, যা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধ্যানের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। অন্যদিকে বিহার ধর্মীয় ইমারত হলেও সেখানে ছিল রান্নাঘর ও বসবাস করার জায়গাও।

বৌদ্ধ বিহারের পাশাপাশি বাংলায় ছিল জৈন মূর্তি ও মন্দিরের উপস্থিতিও। দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ভেলুয়া গ্রামে ইট-পাথরে পরিপূর্ণ প্রায় পাঁচ মিটার উঁচু মাঝারি ধরনের একটি ঢিবি রয়েছে। এ ঢিবিতে ২৪টি ছোট ছোট মূর্তিসহ একটি নগ্ন জৈন মূর্তি পাওয়া গেছে। এখানকার ধ্বংস হয়ে যাওয়া জৈন মন্দিরটি দশম-একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

বাংলায় হিন্দু মন্দিরের স্থাপনার দিকে তাকালে প্রাচীন কোনো নিদর্শন টিকে থাকার নজির নেই। পালদের পরাজিত করে বাংলায় সেন ও সেনদের পরাজিত করে মুসলিম শাসন কায়েম হয়। বাংলাদেশের ধর্মীয় স্থাপত্যের নজির হিসেবে সেন আমলের নির্মিত লখিন্দরের মেঢ় মন্দির উল্লেখযোগ্য। অষ্টভুজাকৃতি ভূমির ওপর নির্মিত মন্দিরটি খুব সম্ভবত আগে স্তূপ ছিল। পরে সেন শাসনামলে বর্গাকারে পরিণত করা হয়। কেউ কেউ একে শিব মন্দির হিসেবে দাবি করেছেন। এর নির্মাণকাল সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। মন্দির স্থাপনার অন্যতম উদাহরণ বাংলাদেশের মহেশখালীতে অবস্থিত আদিনাথ মন্দির। সম্ভবত গোরক্ষনাথের কোনো শিষ্য তার গুরুর নামে তৈরি করতে পারেন। নাথ দর্শন দশম ও একাদশ শতাব্দীতে শৈব ও বৌদ্ধ দর্শনের ক্রমবিবর্তনের এক পর্যায়ে আবির্ভূত হয় তন্ত্রশাস্ত্র। আর এ ধারায়ই সৃষ্টি হয় নাথ ধর্ম। যদিও মন্দিরের বর্তমান কাঠামো খুব বেশি পুরনো নয়।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বিশিষ্ট বিবেচনা করা হয় ঢাকেশ্বরী মন্দিরকে। এ মন্দির ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত শক্তিপীঠগুলোর একটি। এখানে সতীর মুকুটের মণি পড়ে ছিল। ঢাকায় অবস্থিত মন্দিরটি সেন রাজবংশের রাজা বল্লাল সেন দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা করেন।

ততদিনে বাংলায় প্রবেশ করে ফেলেছে মুসলিমরা। ঘোড়ায় সওয়ার হয়েই হোক বা সুফি পোশাকে, তারা ছড়িয়ে পড়েছে বাংলায়। প্রথম দিকের মসজিদগুলোর মধ্যে রয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইলিয়াসশাহী আমলে বগুড়ায় মানকালি ভিটা মসজিদ ও পাবনায় শাহজাদপুর জামে মসজিদ। পনেরো শতকে নির্মিত মসজিদের সংখ্যা বেশুমার। মোয়াজ্জামপুর শাহী মসজিদ (১৪৩৩), দরসবাড়ি মসজিদ (১৪৭৯), খানিয়া দিঘি মসজিদ (১৪৮০), ছোট সোনা মসজিদের (১৪৯৩) মতো ছোট-বড় অনেক নাম। তবে এক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান নিয়ে আছে মুন্সিগঞ্জের রামপালের বাবা আদম মসজিদ। সরাসরি শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া বিক্রমপুরের একদা সেন রাজাদের প্রভাবাধীন রামপালে ১৪৮৩ সালে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। মসজিদ নির্মাণের কারণটি অবশ্য অরো পুরনো, বাংলায় বখতিয়ার খলজির আগমনেরও আগের। রাজা বল্লাল সেনের বিরুদ্ধে লড়তে বাবা আদম শহীদ দ্বাদশ শতব্দীতে বিক্রমপুরে আসেন। তিনি বল্লালের সঙ্গে লড়াইয়ে নিহত হন। কিন্তু তার প্রভাব মুছে না গিয়ে বরং প্রবল হতে থাকে। তাই সেখানে পরবর্তীকালে তার স্মৃতিতে নির্মিত হয় মসজিদ।

কালক্রমিক আলোচনা থেকে যে বিষয়টি দৃশ্যমান হয় তা হলো বাংলাদেশের প্রাচীন ভূখণ্ডে স্থাপত্য ও সাংগঠনিক কাঠামোয় সমাজে যে ধর্ম প্রভাব রেখেছিল সেটি বৌদ্ধ ধর্ম।