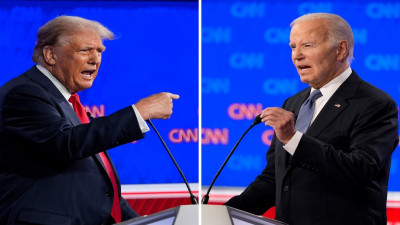

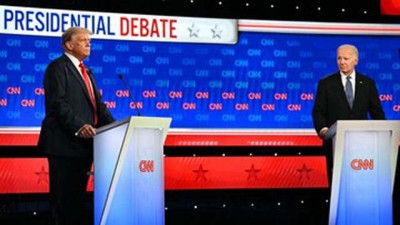

ছবি : বণিক বার্তা

ছবি : বণিক বার্তা ভারি বৃষ্টি আর উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে গত মে মাসের শেষ থেকে ২০ জুন পর্যন্ত সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় থেমে থেমে বন্যা দেখা দিচ্ছে। ১৯৮৮ সালের পর সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে ২০২২ সালের বন্যাই ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। এর বাইরে ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালের বন্যায়ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এর মধ্যে ছোট পর্যায়ে আরো কয়েকবার বন্যা হয়েছিল। চলতি ২০২৪ সালের ২৯ মে প্রথম দফা এবং গত ১৭ জুন থেকে দ্বিতীয় দফায় সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে বন্যা দেখা দিয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সিলেটের ১৩টি উপজেলার ১ হাজার ৬০২টি গ্রাম এবং সুনামগঞ্জের ১ হাজার ১৮টি গ্রাম বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। দুই জেলার প্রায় সাড়ে ১৭ লাখ মানুষ এখন পানিবন্দি। সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলের বন্যার কারণ বিশ্লেষণ করতে হলে এ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, নদ-নদী, জলবায়ু ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। এ সম্পর্কিত কিছু বিষয় নিচে তুলে ধরা হলো।

ভৌগোলিক অবস্থান: প্রাকৃতিক নৈসর্গে ঘেরা দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভাগটি হলো সিলেট যা সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার – এ চার জেলা নিয়ে গঠিত। ভারতের সীমান্তঘেঁষা এ বিভাগের উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য (সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলা দুটির গাঘেঁষে), পূর্বে ভারতের আসাম রাজ্য (সিলেট জেলার গাঘেঁষে), দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য (মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলা দুটির গাঘেঁষে) এবং পশ্চিমে ময়মনসিংহ বিভাগ।

নদ-নদী: সিলেট বিভাগটি নদী ও হাওরবেষ্টিত। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নদ-নদীর তথ্যমতে, ভারত থেকে প্রবেশ করা ১৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীসহ প্রায় ৮০টি নদী সিলেট বিভাগের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এছাড়া সিলেট বিভাগটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এর কিছু অঞ্চল প্রাকৃতিকভাবে সমতল ভূমি থেকে নিচু, যাকে হাওর বলা হয়। দেশে মোট ৪১৪টি হাওরের মধ্যে ২০৮টি হাওরের অবস্থান সিলেট বিভাগে (যার মধ্যে সুনামগঞ্জেই ১৩২টি)। নদীর সঙ্গে সংযুক্ত এ হাওরগুলো বর্ষাকালে ভারত থেকে আসা পাহাড়ি ঢলসহ বৃষ্টির পানির একটি অংশ সংরক্ষণ করে সমুদ্ররূপ ধারণ করে। সিলেট বিভাগের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত দুটি প্রধান নদী হলো সুরমা ও কুশিয়ারা। ভারতের মণিপুর, মিজোরাম, আসাম রাজ্যের ভেতর দিয়ে বরাক নদী প্রবাহিত হয়ে সিলেট সীমান্তে এসে দুই ভাগ হয়ে একটি ভাগ সুরমা নদী নামে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, অন্য ভাগটি কুশিয়ারা নদী নামে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এ নদী দুটি ভৈরবের কাছে এসে মিলিত হয়ে মেঘনা নদী তৈরি করেছে। সুরমা নদীটি সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার ভেতর থেকে প্রবাহিত হওয়ার পথে ভারতের মেঘালয়ের পাহাড় থেকে উৎপন্ন বেশ কয়েকটি নদী ও ছড়া বাংলাদেশে প্রবেশ করে সুরমা নদীতে এসে পড়েছে। এর মধ্যে লুবাছড়া, সারি, গোয়াইন, পিয়াইন, ধলা, জালুখালী, যাদুকাটা অন্যতম।

জলবায়ু: সিলেট ও সুনামগঞ্জের উত্তর দিকের গাঘেঁষে ভারতের মেঘালয় রাজ্যটি মূলত পাহাড়বেষ্টিত। খাসি, গারো, জয়ন্তীয়া নামক বড় বড় পাহাড় ছাড়াও রয়েছে আরো অনেক পাহাড়, যেগুলোর উচ্চতা ৫০০ থেকে ৬ হাজার ৫০০ ফুট পর্যন্ত। মেঘালয়কে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে আর্দ্র অঞ্চল। এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত সর্বোচ্চ ১২ হাজার মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে (যেখানে বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২ হাজার ২০০ মিলিমিটার)। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ সীমান্ত থেকে মাত্র ১১ কিলোমিটার উত্তরে মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জীতে এক ক্যালেন্ডার মাসে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের রেকর্ড আছে, আর এক বছরের হিসাবে এ সর্বোচ্চ রেকর্ড মেঘালয়ের মৌসিনরাম শহরের, যেটি সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার সীমান্ত হতে মাত্র ১৩ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত।

সিলেট-সুনামগঞ্জ অঞ্চলের বন্যার কারণ: মেঘালয়ে ভারি বৃষ্টি হলেই সেই পাহাড়ি ঢল সিলেট ও সুনামগঞ্জের সীমান্ত নদীগুলো দিয়ে ছুটে এসে এ দুই জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করে, যেটাকে ফ্লাস ফ্লাড বলা হয়। আবার পূর্বে আসাম, মিজোরাম, মণিপুর রাজ্যের ভারি বৃষ্টির পানি বরাক নদী দিয়ে এসে সুরমা ও কুশিয়ারা দিয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের এ রাজ্যগুলোর ভারি বৃষ্টির প্রবাহিত স্রোতধারাই সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যার একটি অন্যতম কারণ। অন্যদিকে বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২ হাজার ২০০ মিলিমিটার হলেও স্থানভেদে তা ভিন্ন, যা সিলেট অঞ্চলে সর্বোচ্চ। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১ হাজার ৫০০ মিলিমিটার, যেখানে সিলেট অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৪ হাজার মিলিমিটারের বেশি। ভারত থেকে আসা পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে একই সময়ে সিলেট-সুনামগঞ্জ অঞ্চলে ভারি বৃষ্টি হলে বন্যার আকার আরো তীব্র হয়। ২০২২ সালের জুনে মেঘালয় ও আসাম রাজ্যে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছিল, যা ১২২ বছরের মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ ছিল। একই সময়ে ২০২২ সালের জুনে সিলেট অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৪৫৬ মিলিমিটার, যা জুনের গড় বৃষ্টির (৮৪১ মিলিমিটার) প্রায় পৌনে দুই গুণ। যার ফলে ২০২২ সালের জুনে সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। এবারো পরিস্থিতি একই রকম। চলতি জুনে মেঘালয় ও আসাম রাজ্যে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে এবং একই সময়ে ২০২৪ সালের ১-১৮ জুন পর্যন্ত ১৮ দিনেই সিলেট অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে ১ হাজার ৬৪৬ মিলিমিটার, যা জুনের গড় বৃষ্টির (৮৪১ মিলিমিটার) প্রায় দ্বিগুণ। ২০২২ সালের জুনে সিলেট-সুনামগঞ্জ অঞ্চলের ভয়াবহ বন্যা এবং ২০২৪ সালের জুনে চলমান বন্যার প্রাকৃতিক কারণ মূলত এ দুটোই – ভারতের আসাম ও মেঘালয় রাজ্যে এবং বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের অস্বাভাবিক অতিবৃষ্টি। তবে এর সঙ্গে আরো কিছু কারণ রয়েছে, যেগুলো বন্যার তীব্রতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করা পাহাড়ি নদীগুলো বর্ষাকালে পানির সঙ্গে অনেক পলিমাটিও বহন করে নিয়ে আসে, যেগুলো বছরের পর বছর ধরে সুরমা, কুশিয়ারাসহ অন্যান্য নদীর তলদেশে জমা হয়ে অনেক স্থানে চর তৈরি করেছে এবং সেই সঙ্গে অনেক হাওরের তলদেশে গিয়ে জমেছে। এছাড়া জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের তথ্যমতে, সিলেট ও সুনামগঞ্জের দুই জেলায় ১ হাজার ২৫ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এসব নদীর বিভিন্ন জায়গা দখল করে নিয়েছে। এসব কারণে এ অঞ্চলের নদীগুলোর নাব্যতা ও প্রশস্ততা কমে গেছে এবং বন্যার পানিপ্রবাহের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

সিলেট শহর কেন বারবার ডুবে যাচ্ছে পানির নিচে?

গত কয়েক দিনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত ১৭ জুন পবিত্র ঈদুল আজহার দিন থেকে পরবর্তী দু-তিনদিনে সিলেট নগরের ৪২টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৩টি ওয়ার্ডের শতাধিক এলাকায় বন্যার পানি ঢুকেছে। নগর ও জেলায় কয়েক হাজার দোকানের পাশাপাশি ১৫-২০ হাজার বাসাবাড়িতে পানি ঢুকেছে। অনেক কাঁচা ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। এর আগে পাহাড়ি ঢল ও ভারি বর্ষণের কারণে গত ২৯ মে মধ্যরাত থেকে সিলেটের ১০টি উপজেলা ও সিলেট শহরে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। কেন বন্যা হলেই ডুবছে সিলেট নগরী? সিলেট নগরী যে বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়, সেই পানি আসে দুভাবে— উজান থেকে সুরমা নদী দিয়ে আসা বন্যার পানি এবং একই সঙ্গে সিলেট শহরের অতিবৃষ্টির পানি সুরমায় গিয়ে নিষ্কাশিত হতে না পেরে শহরের ভেতরেই আটকে থেকে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা। সিলেট সিটি করপোরেশনের তথ্যমতে, সিলেট নগরীতে ছোট-বড় মিলিয়ে ১১টি ছড়া ও ১৬টি খাল রয়েছে। এসব ছড়া-খাল সুরমা নদীতে গিয়ে মিশেছে। ছড়া-খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১০ কিলোমিটার। এর বাইরে প্রায় সাড়ে ছয়শ কিলোমিটার পাকা ড্রেন আছে। গত কয়েক বছরে সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে কয়েকটি খাল দখলমুক্ত ও সংস্কার করে খালের দুদিকে রিটেইনিং ওয়ালসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। কিন্তু জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য সিলেট শহরের এ খাল, ছড়া ও ড্রেনেজ সিস্টেম যথেষ্ট নয়। প্রতিটি ছড়া বা খাল যেখানে এসে সুরমা নদীতে পড়েছে সেই স্থানে ড্রেনেজ রেগুলেটর এবং পাম্প স্টেশন স্থাপন করা অতি আবশ্যক। সুরমা নদীর পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে রেগুলেটরের গেট বন্ধ করে পাম্পিং করে শহরের বৃষ্টির পানি নদীতে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু বর্তমানে এসব ছড়া বা খালের মুখে ড্রেনেজ রেগুলেটর এবং পাম্প স্টেশন না থাকায় উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে যখন সুরমা নদী কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় অথবা কখনো কখনো নদীর পানির প্রবাহ নদীর দুই কূল উপচিয়ে যায়, তখন এসব ছড়া-খাল-ড্রেন দিয়ে সিলেট শহরের বৃষ্টির পানি তো নামে না, উপরন্তু সুরমা নদীর বন্যার পানি এসব ছড়া-খাল-ড্রেন দিয়ে ব্যাক ফ্লো করে সিলেট শহরের ভেতরে প্রবেশ করে শহরকে জলাবদ্ধ করছে এবং সুরমা নদীর পানির উচ্চতা নেমে না যাওয়া পর্যন্ত শহর বন্যার পানিতে তলিয়ে থাকছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সুরমা নদীটি সিলেট শহরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদীর দুই পাড়ের সমতলেই সিলেট নগরী। নদীর পাড়ে বন্যা রক্ষা বাঁধ বা ফ্লাড ওয়াল না থাকায় যখনই সুরমা নদীর পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করছে, তখনই সে পানি নদীর তীর উপচিয়ে শহরে ঢুকে বন্যা সৃষ্টি করছে।

করণীয় কী?

সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে বন্যার প্রাকৃতিক কারণ তথা এ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢল, অতিবৃষ্টি এসব প্রতিকারের কোনো উপায় নেই। তবে এ বিষয়গুলো মাথায় রেখেই এ অঞ্চলের বন্যা মোকাবেলার উপায় বের করতে হবে। সবার আগে প্রয়োজন উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢল বা অতিবৃষ্টির পানি যত বেশি পরিমাণে এবং যত দ্রুত সময়ে নিষ্কাশন করা যায় সেটি নিশ্চিত করা। এজন্য এ অঞ্চলের নদীগুলোর তলদেশে জরিপ করে প্রয়োজনীয় স্থানগুলোয় ড্রেজিং করে নদীগুলোর পানিপ্রবাহ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, নদীগুলোর দুই পাড়ে সব অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে নদীর প্রশস্ততা বাড়াতে হবে, নদীতে অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ দেয়া এবং নদী থেকে অপরিকল্পিতভাবে পাথর ও বালি উত্তোলন রোধ করতে হবে, হাওরের সঙ্গে নদীগুলোর সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে, নদীর পাড়ের প্রাকৃতিক প্লাবনভূমিগুলোয় বসতি স্থাপন ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ বন্ধ করতে হবে, বৃষ্টির পানি সাময়িকভাবে ধারণের জন্য জলাধার, নিম্নাচল, পুকুর ভরাট বন্ধ করে সেগুলো সংরক্ষণ করতে হবে। মোট কথা, এ অঞ্চলের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় জনদুর্ভোগ ও ক্ষয়ক্ষতির কথা বিবেচনা করে ভবিষ্যতে এ ধরনের বন্যা মোকাবেলার সব কারিগরি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া কিশোরগঞ্জের ইটনা-অষ্টগ্রাম-মিঠামইনের অল-ওয়েদার সড়ক হাওরের পানি নিষ্কাশনে বিলম্বিত করছে কিনা সেটিও হাইড্রোলজিক্যাল স্টাডির মাধ্যমে খতিয়ে দেখতে হবে। একই সঙ্গে সিলেট নগরীর বন্যা মোকাবেলায় একটি কারিগরি সমীক্ষার মাধ্যমে শহর রক্ষা বাঁধ বা ফ্লাড ওয়াল, খালের মুখে রেগুলেটর ও পাম্প স্টেশন ইত্যাদি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারগুলোর যথাযথ ডিজাইন ও নির্মাণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি ও ওলি-আউলিয়াদের অন্যতম সুফি সাধক হযরত শাহজালাল (র.) ও হযরত শাহ পরান (র.)সহ ৩৬০ আউলিয়ার পুণ্যভূমি হিসেবে সুপরিচিত প্রিয় সিলেট নগরীকে বন্যা প্রতিরোধী ও পরিকল্পিত আধুনিক নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

ড. মো. আতাউর রহমান: অধ্যাপক

পানিসম্পদ কৌশল বিভাগ, বুয়েট