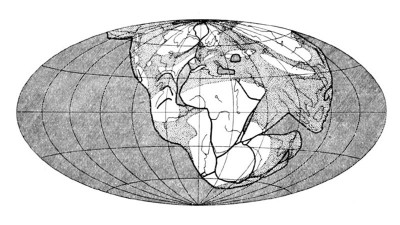

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুস্মিতা বসু মজুমদার লিখিত Salt in Early India: A Socioeconomic Appraisal প্রবন্ধটির বর্তমান সংক্ষেপিতকরণ হয়েছে লেখকের অনুমতিক্রমে। ইংরেজিতে রচিত মূল প্রবন্ধটি আর. মহালক্ষ্মী ও সুচন্দ্রা ঘোষ সম্পাদিত, The Economic His tory of India: His toriographical Issues and Perspectives: Essays in Honour of Professor Ranabir Chakravarti (2023, Bloomsberry, New Delhi) বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তর্জমা করে সংক্ষেপিত করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রভাষক তুলি গুহ মজুমদার] আদি ভারতে লবণ উৎপাদনে চার ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার হতো। সমুদ্রের জলের সৌর বাষ্পীভবন, অগভীর জলাশয়ের খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ পানির বাষ্পীভবন, জলাশয় বা হ্রদের লবণের সঞ্চিত আধারের প্রক্রিয়াকরণ এবং বিভিন্ন খনি হতে খননের মাধ্যমে সরাসরি সংগ্রহ। ভারতীয় উপমহাদেশের মহারাষ্ট্রসহ অন্যান্য অঞ্চলের খনি থেকে সরাসরি খননের মাধ্যমে লবণ সংগ্রহ করা হতো। ভারতে উৎপাদিত লবণের বেশির ভাগই সৌর বাষ্পীভবনের মাধ্যমে হলেও আদি ভারতে লবণের বড় উৎস ছিল খনিজ। কিছু লিখিত উৎস থেকে খনি এবং খনিজের ওপর শাসকদের একচেটিয়া অধিকারের প্রমাণ পাওয়া যায়। লবণের বহুবিধ ব্যবহার আছে। ঘরে লবণ একটি খাদ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। তাছাড়া গবাদিপশু ও অন্যান্য প্রাণীর খাবার হিসেবে লবণ লাগে। কখনো কখনো গাছের গোড়ায় পোকা ধরা রোধে লবণ ব্যবহার হয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও লবণের ব্যবহার রয়েছে। খাদ্য সংরক্ষণে লবণের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয় ছিল। গুজরাটের উপকূলীয় অঞ্চল এবং তামিলনাড়ু থেকে প্রাকৃতিকভাবে সবচেয়ে বেশি লবণ সংগ্রহ করা হতো। এছাড়া রাজস্থানের সম্ভর লেক থেকেও বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক লবণ আহরণ করা হতো। লবণের উৎস হিসেবে অন্য অঞ্চলগুলো ছিল অন্ধ্র প্রদেশ, ওড়িশা, অবিভক্ত বাংলা (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ), গোয়া ও কর্ণাটক। ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে লবণের কোনো খনি নেই। কিন্তু প্রায় প্রতিটি ঘরেই লবণের ব্যবহার রয়েছে। উপমহাদেশে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বা বিনিময় ব্যবস্থা প্রবর্তনে লবণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত লবণ সৈন্ধব লবণ হিসেবে পরিচিত। সৈন্ধব শব্দটি এসেছে সিন্ধু থেকে। এ লবণ মূলত পাঞ্জাবের লবণের খনি থেকে উৎপাদিত। মূলত গোলাপি রঙের এ লবণ উপকূলীয় অঞ্চলের লবণের তুলনায় ছিল উচ্চ মানের। হিমালয় অঞ্চলের এ লবণ বছরের পর বছর ধরে স্ফটিকাকার ধারণ করেছে। এ লবণ মাছ সংরক্ষণে বিশেষভাবে উপযোগী। হিমালয়ের গোলাপি লবণ থেকে ৮৪টির বেশি খনিজ পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, কপার, আয়রন ও পটাশিয়াম। ধারণা করা হয়, এ লবণ ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার হতো। ভারত থেকে উটের মাধ্যমে পরিবহন করে বা অন্য পরিবহনে স্থলপথে লবণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হতো। কিন্তু এ ধরনের বিনিময় বা রফতানির শুরুর দিকের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রমাণের অভাব রয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে খনিগুলোর ওপর রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। লবণ উৎপাদন, বিতরণ ও বিস্তার মূলত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের বা প্রশাসনের অধীনে ছিল এবং উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণসংক্রান্ত নিয়মগুলো পরিচালনা করত প্রশাসনিক বিভাগ। স্বর্ণ, রুপা, হীরা, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ এবং অন্যান্য খনিজ উপাদানের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রে লবণ তালিকাভুক্ত ছিল। উল্লেখ আছে যে রাজা বা শাসক এসব উপাদানের সঙ্গে লবণও সংরক্ষণ করতে পারবেন। অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী খনি পরিচালককে আকারাধ্যক্ষ বলা হতো। তিনি একজন উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন এবং ধাতুবিদ্যায় পারদর্শী হতেন। অর্থশাস্ত্রে স্পষ্টভাবে নির্দেশনা আছে, লবণ পরিচালককে সঠিক সময়ে লবণ সংগ্রহ ও সরবরাহ করতে হবে। এছাড়া অর্থশাস্ত্রে লবণের ক্রয়-বিক্রয় ও লবণের ব্যবহার সম্পর্কিত নির্দেশনা দেয়া আছে। কেউ ভেজাল লবণ বিক্রি করলে বা অনুমতি ছাড়া লবণ উৎপাদন করলে তার জন্য বিশাল অংকের জরিমানার বিধান রয়েছে অর্থশাস্ত্রে। লবণ উৎপাদন আদি ভারতে খনিজ উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হতো। তবে উপকূলীয় অঞ্চলে উৎপাদিত লবণ খনিজ উৎপাদনের আওতাধীন ছিল না। তাই যখন খনির সঙ্গে লবণের উল্লেখ লিখিত উৎসগুলোয় পাওয়া যায়, সেটাকে সৈন্ধব লবণ হিসেবে কিংবা দাক্ষিণাত্যের কালো লবণ হিসেবে গণ্য করতে হবে। লবণের উৎপাদন যেভাবেই করা হোক না কেন, সেখানে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব জারি থাকত। অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন, নির্দেশনা ও বিধিবিধান বিশিষ্ট বিভিন্ন শাস্ত্র ও কিতাবে লবণ উৎপাদনকে শাসকের পৃষ্ঠপোষকতার অধীন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও অভিলেখগুলোয় কিন্তু বিরাষ্ট্রীয় উদ্যোগে লবণ উৎপাদনের উল্লেখ রয়েছে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে লবণকর দিতে হতো। খ্রিস্টীয় সময়ের শুরুর দিককার সাতবাহন শাসকদের জারি করা অভিলেখে ক্ষেত্রবিশেষে অলোনাক্ষতকাম বা অলবণাক্ষাদাকাম শব্দের উল্লেখ রয়েছে। শব্দটি লবণকর মওকুফ করাকে প্রকাশ করে। কোনো কোনো আদি অনুশাসনে লবণ চুরি করলে মানবেতর চেচিকা নামের প্রাণী হিসেবে পুনর্জন্মের ভয়ও দেখানো হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক জরিপে লবণের পরিভাষা হিসেবে ২৭৫টি সংস্কৃত শব্দ চিহ্নিত করা গেছে। কখন কখন প্রদেশ নির্মাণ কৌশলকে নির্দেশ করে। এছাড়া এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলো বাণিজ্যের জন্য লবণের পরিমাণ এবং বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত বিশেষ পরিমাপের আধার বা পাত্র বা থলিকে নির্দেশ করে। আরো মজার বিষয় সংস্কৃতে লাবণ্য শব্দটি লবণ শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভারতীয় উপমহাদেশে লবণ উৎপাদন ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সামুদ্রিক বা সাধারণ লবণ প্রধানত দাক্ষিণাত্য থেকে গ্রীষ্মকালে সরাসরি সৌর বাষ্পীভবনের মাধ্যমে উৎপাদন হতো। নোনা পানিকে আটকে রেখে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাষ্পীভূত হওয়ার জন্য সূর্যের আলোয় রেখে দেয়া হতো এবং বাষ্পীভবনের পর ঘনীভূত লবণ পাত্রে রেখে দেয়া হতো। তারপর শ্রমিকরা পা দিয়ে লবণের স্ফটিকগুলোকে পিষে গুঁড়া করতেন। যেহেতু এ লবণ উৎপাদনে পা ব্যবহার করা হতো, তাই এ লবণকে অপবিত্র মনে করা হতো। সৈন্ধব বা খনি থেকে সরাসরি খনন করা কালো লবণকে বিশুদ্ধ বলে মনে করা হতো এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হতো। লবণ উৎপাদনের আরেকটি জনপ্রিয় কৌশল ছিল সমুদ্রের জলবিধৌত লবণাক্ত মাটি ধুয়ে লবণ তৈরি করা। নোনা মাটিকে ধুয়ে এবং প্রয়োজনে সেদ্ধ করে আরো পরিশোধনের মাধ্যমে লবণ প্রস্তুত করা হতো। প্রক্রিয়াটি জনপ্রিয় ছিল বঙ্গোপসাগর উপকূল অঞ্চলে। এ অঞ্চলে জলবায়ু আর্দ্র এবং জলের ঘনত্ব খুব কম, যা সৌরতাপের প্রাকৃতিক বাষ্পীভবনের মাধ্যমে লবণ তৈরির উপযোগী। শিলা বা পার্বত্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আহৃত লবণ সম্ভবত বাণিজ্য পণ্য হিসেবে ব্যবহার হতো প্রথমদিকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যায়, উপমহাদেশে বিশ্বের বৃহত্তম লবণের খনি খেওড়া খনি বা মায়ো লবণ খনি, যেটি পাকিস্তানের পাঞ্জাবের ঝিলাম জেলায় পিণ্ড দাদান খানের দক্ষিণে অবস্থিত। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর দিকের অংশে রাজপুতনার সম্ভর হ্রদ থেকে আহৃত লবণের পরেই পাঞ্জাবের লবণের খনিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। জাতিতাত্ত্বিক জরিপের আলোকে দেখা যায় খেওড়া খনি থেকে লবণ আহরণের কাজ করতেন পুরুষরা আর নারীরা পিচ্ছিল পথ পাড়ি দিয়ে লবণ বহন করতেন। আরেকটি বড় প্রাকৃতিক খনিজ ও শিলাজাত লবণের উৎস ছিল পেশোয়ারের দক্ষিণে অবস্থিত পাকিস্তানের কোহাট খনি। লক্ষণীয় যে উৎপাদন কৌশলের ওপরে লবণের পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণা নির্ভর করে। প্রাকৃতিক খনিজ লবণকে লোনা জলের লবণের চেয়ে পবিত্র ও বিশুদ্ধ মনে করা হতো। মানুষের পরিশ্রমে তৈরি করা লবণের চেয়ে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত লবণ বেশি শুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হতো। ভারতীয় উপমহাদেশে লবণ উৎপাদনের আদিতম প্রমাণ পাওয়া যায় গুজরাটের হরপ্পা সংস্কৃতির প্রত্নস্থান পাদরি ও কুনতাসিতে। দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণ উৎপাদন হতো সবচেয়ে বেশি এবং উপকূলবর্তী মানুষ লবণের বিনিময় ও বাণিজ্যের সঙ্গে বেশি যুক্ত থাকত। বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ সেলভাকুমার প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উৎসের ভিত্তিতে উল্লেখ করেছেন যে তামিলনাড়ুর প্রায় সমগ্র উপকূলে লবণ উৎপাদন হতো। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ছিল উপকূলের পূর্বদিকে নিকটস্থ মামল্লাপুরম, মারাক্কাণম, বেদারান্যাম ও থুথুকুদি। তিনি সঙ্গম যুগের লিখিত উৎস ও কবিতার ওপর গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে লবণের উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত উমানার জনগোষ্ঠীর সদস্যদের উমাত্তিয়ার বলা হতো। এ উমাত্তিয়াররা নারী ছিলেন। অন্যদিকে উমানার জাতি ক্যারাভানে করে লবণ বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকায় যাযাবর জীবনযাপন করতেন। ক্ষুদ্র লবণ ব্যাপারীদের উপ্পু-বণিকম বলা হতো। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অভিলেখে লবণ সংগ্রহ-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত পেশাজীবীদের লোণ/লবণ গহপতি এবং নেমক-বণিজ নামে অবহিত করা হয়েছে। অভিলেখ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে দেখা যায় আদি ভারতে গ্রাম এমনকি শহরগুলোর নামের সঙ্গে লবণের বিভিন্ন সমার্থক শব্দ যুক্ত ছিল। যেমন লবণ-গ্রাম, কিংবা লবণপুরী। কখনো কখনো দেবতাদেরও নামকরণ করা হয়েছিল লবণের নামে। যেমন সূর্য দেবতার নাম হিসেবে লোনাদীত্য শব্দের ব্যবহার রাজস্থানে প্রাপ্ত অভিলেখে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রের অভিলেখগুলোয় ‘অ-লোণ-খাদক’, ‘অ-লবণ-ক্লিন্ন-ক্রেণি’, ‘অ-লবণ-কেন্ন-কক্ষনাক’ এবং ‘অ-লোণ-হুল-ছোহোভং’ ধরনের শব্দ পাওয়া যায় অনেক, বিশেষ করে দানকৃত ভূমি থেকে লবণ খনন ও বিক্রয় করা অধিকার হরণ করা হতো। সেক্ষেত্রে অনুমেয় যে দানকৃত ভূমি থেকে লবণ সংগ্রহ ও বিক্রয় করার এখতিয়ার গ্রহীতার ছিল না এবং লবণ উৎপাদনের ওপরে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কর্তৃত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টা মহারাষ্ট্রে ছিল। আবার বাংলা-ওড়িশা অঞ্চলের দানকৃত ভূমির দানের শর্ত হিসেবে ‘স-লবণ’ শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়। এখানে জমির গ্রহীতাকে লবণাক্ত জমি বা মাটি ব্যবহারের অধিকার দেয়া হতো বলে শব্দটি প্রমাণ করে। ভাবপ্রকাশ নামক গ্রন্থে পাঁচ ধরনের লবণের (লবণপঞ্চক) উল্লেখ পাওয়া যায়: সৈন্ধব, সমুদ্র, বিড়া (কালো লবণ), সৌবার্চল (পটাশিয়াম নাইট্রেট) ও রোমক (নোনা মাটি)। সুশ্রুত সংহিতায় ৬৮ বার লবণের উল্লেখ রয়েছে। লবণ দীর্ঘকাল ধরে মানব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য পণ্য হওয়া সত্ত্বেও এটির উৎপাদন, প্রচলন, বাজারজাত, নিয়ন্ত্রণ সম্পর্ক নিয়ে তেমন কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। লেখমালাগুলো থেকে লবণ উৎপাদন, ভৌগোলিক অঞ্চল, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, লবণ বাণিজ্য ও বাণিজ্য অঞ্চল, লবণ বণিক সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন লিখিত সূত্রের ভিত্তিতে অনুমান করা যায়: প্রথমত, লবণ উৎপাদন এবং খনির কার্যক্রম থেকে শুরু করে খনির অধীনে লবণ উৎপাদন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন লবণাধ্যক্ষ এবং সব খনির কার্যক্রম পরিচালনা একই প্রশাসনিক নিয়ম অনুযায়ী হতো। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন-পরবর্তী কার্যক্রম প্রশাসন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো এবং প্রস্তুতকৃত পণ্যের যথাযথ সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণাগার তৈরি করা হতো। লবণ সংরক্ষণকে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। তৃতীয়ত, লবণ উৎপাদনের পুরো প্রক্রিয়ার ওপর খনি পরিচালকের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ থাকত। লবণের মূল্য নির্ধারণ হতো কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর যেমন লবণ সংগ্রহের গর্ত, নোনা পানির ধরন ও পরিমাণ, লবণ সংগ্রহের নোনা পানির নালার ধরন, প্রক্রিয়াকরণ, শ্রমিকদের পারিশ্রমিক, পরিবহন খরচ, সংরক্ষণ খরচ এবং যেসব প্রশাসনিক কর্মকর্তা এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকতেন তাদের পারিশ্রমিকের ওপর। এছাড়া সম্পন্ন লবণ ব্যবসায়ীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ‘রেলিক কাসকেট’ (পবিত্র দ্রব্য বা দেহাবশেষ রাখার পাত্র) উপহার প্রদান এবং ব্রাক্ষণ্য মন্দির প্রতিষ্ঠার মতো কাজেও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ওড়িশার পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের শিলালিপি অনুসারে লবণ ও কড়ির ওপরে আরোপ করা কর আদায় করে দান করা হতো এ মন্দিরে। লবণ উৎপাদন করা এবং মালদ্বীপ থেকে কড়ি আমদানি থেকে প্রাপ্ত আয় এ স্থানের প্রধানতম দুটো আর্থিক উৎস ছিল। রাজস্থানে ও উত্তর প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত অভিলেখেও উত্তরাধিকারক্রমে লবণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত পেশাজীবীদের উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ এত সম্পন্ন ছিলেন যে মন্দির নির্মাণে দান করার উদাহরণও রয়েছে।

লবণ পানি জ্বাল দিচ্ছেন দুই মলঙ্গি

লবণ মানুষের ইতিহাসে বাণিজ্য ও বিনিময়ের প্রাচীনতম পণ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। লবণের অর্থনৈতিক তাৎপর্য সুস্পষ্ট; প্রায় প্রতিটি ঘরে লবণ খাবার হিসেবে ব্যবহার হয়। লবণের উৎপাদন ও ব্যবহার বিশ্লেষণ পণ্য বিনিময় ও বাণিজ্যের আর্থসামাজিক বিভিন্ন দিক প্রকাশ করে। লবণ একটি সাধারণ দ্রব্য হলেও লবণ শিল্পের উৎপাদন, বণ্টন, বিস্তার নিয়ে পর্যাপ্ত লিখিত উৎস পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও এ প্রবন্ধে অভিলেখমালা, লিখিত নানা উৎস, ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, জাতিগত ইতিহাস এবং ভূতাত্ত্বিক উৎসের আলোকে একটি দ্রব্য হিসেবে লবণ প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করা হয়েছে।