ছবি : বণিক বার্তা

ছবি : বণিক বার্তা ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়েতে যুক্ত হতে ২০০৭ সালে চুক্তি করে বাংলাদেশ। এ নেটওয়ার্কের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ভারত, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, চীন, মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলোর মধ্যে সহজেই পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। রেল নেটওয়ার্কটিতে যোগ দিতে পদ্মা সেতু, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথের মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে বাংলাদেশ। উদ্যোগ নেয়া হয়েছে দেশের বিদ্যমান রেল অবকাঠামোও শক্তিশালী করার। যদিও মিয়ানমারের সঙ্গে নিকট ভবিষ্যতে কোনো রেল সংযোগ তৈরির সম্ভাবনা না থাকায় উদ্যোগটি এখন শুধু বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের স্থল সীমানার সিংহভাগই প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে। কিছু সীমান্ত মিয়ানমারের সঙ্গেও রয়েছে। ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মিয়ানমারের সঙ্গে যুক্ত হতে দোহাজারী থেকে সীমান্ত সংলগ্ন ঘুনধুম পর্যন্ত নতুন একটি রেলপথ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেও পরে প্রকল্পটি থেকে সরে এসেছে বাংলাদেশ। মিয়ানমারের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় চীন, মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে গড়ে তোলা অবকাঠামোর সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে শুধু ভারতের সঙ্গে সংযোগ করিডোর স্থাপনে।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ-ভারত রেল যোগাযোগে সচল আটটি রুট বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ২০০৮ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে চালু হয় দর্শনা-গেদে রুট। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর আরো চারটি বন্ধ রুট সচল হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি রুট সচল করার পাশাপাশি নেয়া হয়েছে নতুন করে আরো দুটি রুট তৈরির উদ্যোগ। এরই মধ্যে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে রেল ট্রানজিট সুবিধা পেতে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রস্তাব দিয়েছে ভারত।

প্রস্তাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের দর্শনা-ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর-পার্বতীপুর-চিলাহাটি রুট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গেদে থেকে হলদিবাড়ী হয়ে ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত ট্রেন পরিচালনা করতে চায় দেশটি। বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র বণিক বার্তাকে জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আজ থেকে শুরু হওয়া দুইদিনের ভারত সফরে এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হতে পারে।

যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রস্তাবে বাংলাদেশের কাছে মূলত ট্রানজিট সুবিধা চেয়েছে ভারত। এ-সংক্রান্ত কোনো ধরনের চুক্তি করার আগে বাংলাদেশ যেন মুনাফার ন্যায্য ভাগ পায়, সে ব্যবস্থাও করতে হবে। অন্যদিকে রেলওয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, ট্রানজিট নয়, এমওইউর মূল বিষয়বস্তু হলো আন্তঃদেশীয় কানেক্টিভিটি বা সংযোগ। ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের মধ্যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যই এমওইউ সই করা হবে।

বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক সরদার সাহাদাত আলী বণিক বার্তাকে বলেন, ‘গেদে (ভারত)-দর্শনা (বাংলাদেশ)-ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর-পার্বতীপুর-চিলাহাটি-হলদিবাড়ী (ভারত)-ডালগাঁও (ভুটান সীমান্তের নিকটবর্তী ভারতীয় রেলওয়ে স্টেশন) পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে একটি ট্রেন চালানোর জন্য ভারতীয় দূতাবাস থেকে আমাদের একটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবটি আমরা রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছিলাম। রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নিয়ে পরে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভাও করে। সভায় সবার মতামত নেয়া হয়েছে। বিষয়টি এ অবস্থায় রয়েছে। এখনো চূড়ান্ত কিছু হয়নি।’

তিনি আরো বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে ভারতের সঙ্গে একটি এমওইউ সই হবে বলে আমি শুনেছি। সমঝোতার মূল বিষয়বস্তু কানেক্টিভিটি। ভারত-বাংলাদেশ-ভুটান, নেপাল—তাদের নিয়ে কীভাবে একটা কানেক্টিভিটি করা যায়, সে ব্যাপারে একটা এমওইউ সই হতে পারে। এ এমওইউ স্বাক্ষরের পর পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচলের বিষয়ে বাকি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। কীভাবে রুটটি কার্যকর হবে সেই রূপরেখাও তৈরি করা হবে।’

ভারত বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রেন চালানোর যে প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে দেশটির পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোয় যাতায়াতে রেলপথের দূরত্ব কমে আসবে। ট্রেনের পরিচালন ব্যয়ও কমে আসবে দেশটির। প্রস্তাবিত রুটটি চালু হলে ভারত যতটা লাভবান হবে, আন্তর্জাতিক প্রটোকল অনুযায়ী লাভের ভাগ বাংলাদেশেরও পাওয়া উচিত বলে মনে করছেন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা।

এ সম্পর্কে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সামছুল হক বণিক বার্তাকে বলেন, ‘বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় ইউএন-এসকাপ (এশিয়া ও প্যাসিফিকের জন্য জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন) থেকে ট্রানজিট বা ট্রান্সশিপমেন্টের একটা প্রাক্কলন করে রাখা আছে। অর্থাৎ ট্রানজিটের বিনিময়ে বাংলাদেশ কী পাবে, তা প্রাক্কলন করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে রেলপথ নির্মাণ হয়েছে জনগণের টাকায়। জনগণের টাকা দিয়েই এসব রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। প্রতিবেশী কোনো দেশ যদি এসব রেলপথের উপকারভোগী হতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই এজন্য উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।’

তিনি বলেন, ‘ওরা (ভারত) করিডোর বলুক, আর যা-ই বলুক, ওদের দূরত্ব কিন্তু অনেক কমে যাবে। সময় ও খরচ বাঁচবে। তাই আন্তর্জাতিক প্রটোকল অনুযায়ী বাংলাদেশের হিস্যাটা পাওয়া উচিত। এখন যদি এটার নাম আলাদা দেয়, তাহলে ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে। বাংলাদেশের কোনো লাভ হবে না। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান নৌ-ট্রানজিটের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, আমাদের মুনাফার ভাগ কম। বন্দর ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমরা ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছি না। এমন অবস্থায় রেল নিয়ে কোনো চুক্তির আগে আমাদের একটা উইন উইন সিচুয়েশন তৈরি করা উচিত।’

অন্যদিকে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে যেকোনো কানেক্টিভিটি চুক্তিকে বাংলাদেশের স্বাগত জানানো উচিত বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বণিক বার্তাকে বলেন, ‘মোটা দাগে যদি বলতে হয়, তাহলে আমি বলব আমরা কানেক্টিভিটি পছন্দ করি। কারণ প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সংযোগ বাড়লে আমাদের উৎপাদনশীলতাও নিঃসন্দেহে বাড়বে। দুই দেশের পারস্পরিক আগ্রহ এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনা থাকলে যেকোনো কানেক্টিভিটিকেই আমাদের স্বাগত জানানো উচিত। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ভারতের কানেক্টিভিটির প্রস্তাবটি সম্পর্কে আমি অবগত নই। তাই এককভাবে এ প্রস্তাবটি নিয়ে এ মুহূর্তে কোনো মন্তব্য আমার করা ঠিক হবে না।’

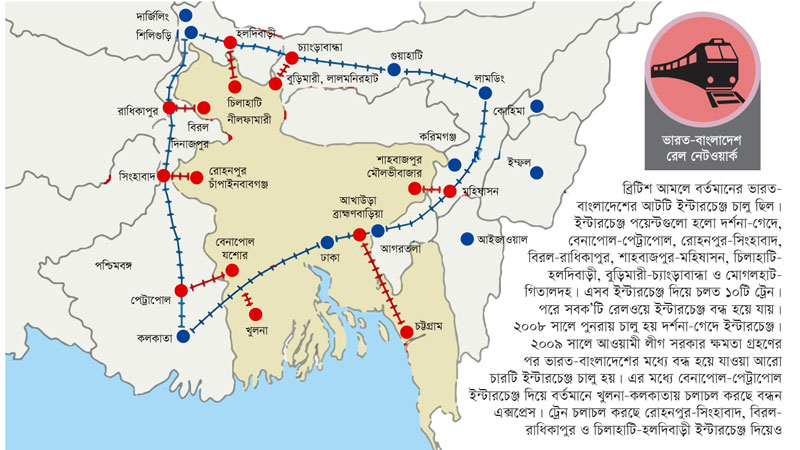

রেলওয়ের তথ্য বলছে, ব্রিটিশ আমলে বর্তমানের ভারত-বাংলাদেশের আটটি ইন্টারচেঞ্জ চালু ছিল। ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টগুলো হলো দর্শনা-গেদে, বেনাপোল-পেট্রাপোল, রোহনপুর-সিংহাবাদ, বিরল-রাধিকাপুর, শাহবাজপুর-মহিষাসন, চিলাহাটি-হলদিবাড়ী, বুড়িমারী-চ্যাংড়াবান্ধা ও মোগলহাট-গিতালদহ। এসব ইন্টারচেঞ্জ দিয়ে চলত ১০টি ট্রেন। ট্রেনগুলো হলো দার্জিলিং মেইল, সুরমা মেইল, আসাম মেইল, নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস, বরিশাল এক্সপ্রেস, চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস, ঢাকা মেইল (ইস্ট বেঙ্গল এক্সপ্রেস), কাটিহার প্যাসেঞ্জার, আমনুরা প্যাসেঞ্জার ও জয়ন্তী প্যাসেঞ্জার।

ভারত ও পাকিস্তান পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরও ট্রেনগুলোর চলাচল ছিল স্বাভাবিক। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানে পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালুর পর ট্রেনগুলোর চলাচল ক্রমেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। পরের পাঁচ দশকে (১৯৫২ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে) বন্ধ হয়ে যায় ভারত-বাংলাদেশের সবক’টি রেলওয়ে ইন্টারচেঞ্জ। ২০০৮ সালে তৎকালীন বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পুনরায় চালু হয় দর্শনা-গেদে ইন্টারচেঞ্জ। যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশের প্রথম আন্তঃদেশীয় ট্রেন মৈত্রী এক্সপ্রেস। এ রুটে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে মালবাহী ট্রেনও পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া আরো চারটি ইন্টারচেঞ্জ চালু হয়। এর মধ্যে বেনাপোল-পেট্রাপোল ইন্টারচেঞ্জ দিয়ে বর্তমানে খুলনা-কলকাতায় চলাচল করছে বন্ধন এক্সপ্রেস। ট্রেন চলাচল করছে রোহনপুর-সিংহাবাদ, বিরল-রাধিকাপুর ও চিলাহাটি-হলদিবাড়ী ইন্টারচেঞ্জ দিয়েও।

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া অবশিষ্ট ইন্টারচেঞ্জগুলো চালুর জন্য দুই দেশই এখন চেষ্টা করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক সরদার সাহাদাত আলী।