বিশ্বের উন্নত দেশগুলোয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান ও সক্ষমতার স্বীকৃতি হিসেবে অ্যাক্রেডিটেশন সনদের প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশেও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অ্যাক্রেডিটেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে ২০১৮ সালের আগস্টে প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল। প্রতিষ্ঠার পর পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো কোনো অ্যাক্রেডিটেশন সনদ দিতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি।

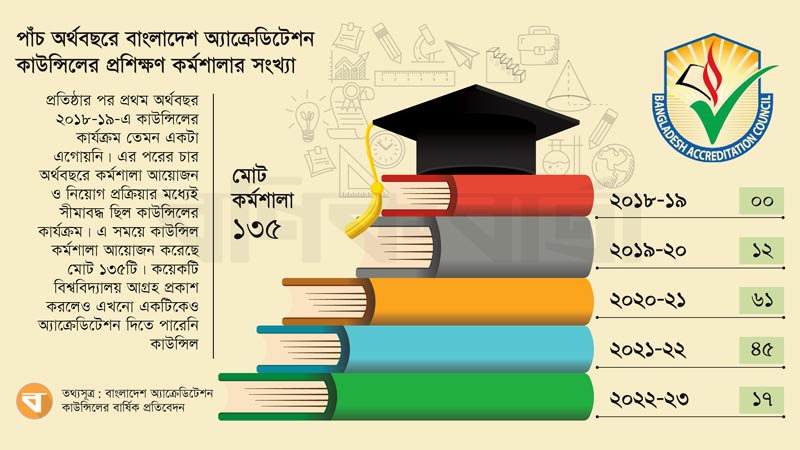

কাউন্সিলের গত পাঁচ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠার পর প্রথম অর্থবছর ২০১৮-১৯-এ কাউন্সিলের কার্যক্রম তেমন একটা এগোয়নি। এর পরের চার অর্থবছরে কর্মশালা আয়োজন ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কাউন্সিলের কার্যক্রম। এ সময়ে কাউন্সিল কর্মশালা আয়োজন করেছে মোট ১৩৫টি। বিভিন্ন সময়ে এসব কর্মশালার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অ্যাক্রেডিটেশন গ্রহণে আগ্রহী ও প্রস্তুত করে তোলার কথা বলা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কয়েকটির পক্ষ থেকে অ্যাক্রেডিটেশন গ্রহণের আগ্রহও প্রকাশ করা হয়েছে। যদিও এখনো এর মধ্যে একটিকেও অ্যাক্রেডিটেশন দিতে পারেনি কাউন্সিল।

পর্যাপ্ত সক্ষমতা না থাকার কারণেই কাউন্সিল এখনো কোনো অ্যাক্রেডিটেশন সনদ বিতরণ করতে পারেনি বলে মনে করছেন শিক্ষা খাতসংশ্লিষ্টরা। যদিও কাউন্সিল সদস্যদের দাবি, দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অ্যাক্রেডিটেশন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দক্ষ লোকবলের অভাবে ধীর হয়ে পড়েছে তাদের কার্যক্রম।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কাউন্সিলের সদস্য অধ্যাপক ড. মো. গোলাম শাহি আলম বণিক বার্তাকে বলেন, ‘অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আমাদের দেশে তুলনামূলক নতুন একটি ধারণা। আমাদের প্রতিষ্ঠানটিও কয়েক বছর হলো যাত্রা শুরু করেছে। বিধি-বিধান তৈরিতে সাধারণত একটু সময় প্রয়োজন হয়। এটি অস্বাভাবিক না। যেহেতু বিধি-বিধানগুলো তৈরি হয়ে গেছে এখন দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে যাবে। এখন শুধু প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সদিচ্ছা ও কাউন্সিলের সঙ্গে সমন্বয়।’

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গত জুন পর্যন্ত ৪৩টি প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদনের আগ্রহ প্রকাশ করেছে ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি হয়েছে মাত্র ১২টি। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা মাত্র চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সশরীরে ভ্রমণ করতে পেরেছেন। অনলাইনে যোগাযোগ হয়েছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। আগ্রহ প্রকাশকারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাইরে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকরা জানিয়েছেন, অ্যাক্রেডিটেশন গ্রহণের চিন্তাভাবনা ও আগ্রহ থাকলেও কাউন্সিলের সক্ষমতা নিয়ে সংশয় থাকায় তারা আবেদন করতে পারছেন না।

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্রেডিটেশন ও সার্টিফিকেশন নিয়েছে যুক্তরাজ্য থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘শিক্ষার মান নিশ্চিতে অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট অত্যন্ত জরুরি। অন্যথায় আমাদের শিক্ষার্থীরা যখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার জন্য যায়, তাদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। এ কারণে আমি দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামগুলো অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য কাজ করছি। এ বিষয়ে আমাদের দেশের অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের একজন সদস্যের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। তবে তাদের এক্ষেত্রে খুব একটা আগ্রহ দেখিনি। পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ড থেকে আমাদের তিনটি ল্যাব সার্টিফায়েড ও অ্যাক্রেডিয়েট করিয়েছি।’

তিনি আরো বলেন, ‘আমি চাই আমাদের দেশের অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দ্রুত আন্তর্জাতিক অ্যাক্রেডিটেশন প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সক্ষমতা অর্জন করুক। এতে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মান অনেক এগিয়ে যাবে। আমরা যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় অ্যাক্রেডিটেশন গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।’

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন-২০১৭ অনুযায়ী ২০১৮ সালের ৯ আগস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল। একই বছরের ২৬ আগস্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদকে কাউন্সিলে প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য, খণ্ডকালীন সদস্য ও সচিব নিয়োগসহ কাউন্সিল পূর্ণাঙ্গ করতেই সময় পার হয়ে যায় প্রায় দেড় বছর। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে কাউন্সিলের সচিব হিসেবে ড. একিউএম শফিউল আজমকে নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ করা হয় কাউন্সিল।

অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন-২০১৭-এর ১০ ধারায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগতমান নিশ্চিতে কনফিডেন্স সার্টিফিকেট বা ক্ষেত্রবিশেষে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান, স্থগিত বা বাতিল করাকে কাউন্সিলের দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া যেসব কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর আওতাধীন একাডেমিক কার্যক্রমের অ্যাক্রেডিটকরণ, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ডিসিপ্লিনের জন্য পৃথক অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি গঠন, সনদ প্রাপ্তির শর্তাবলি নির্ধারণ, শুনানির ভিত্তিতে তা বাতিল বা স্থগিত করা, সংশ্লিষ্টদের উৎসাহ দিতে কর্মশালাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন, অ্যাক্রেডিটেশনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

কাউন্সিলের কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গ রূপে শুরু হলে দেশে উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে সংশয়ের জায়গাগুলো দূর হবে বলে মনে করছেন এডুকেশন ওয়াচের চেয়ারপারসন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ইকোনমিকসের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, ‘এজন্য যেসব প্রতিষ্ঠান উচ্চশিক্ষা প্রদান করবে তাদের অবশ্যই পর্যাপ্ত শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় সব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক সংকট, ল্যাব সংকট নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার যে চর্চা সেটিও দূর করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশের বড় সংকট হলো এখানে অধিকাংশ কাজ ধীরগতিতে হয়। আমাদের আরো অনেক আগেই অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দরকার ছিল। তবে আমি আশা করব দীর্ঘ সময় পর অ্যাক্রেডিটেশনের কাজ যেহেতু শুরু হয়েছে, তারা এখন দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে নেবে।’

গত পাঁচ বছরে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে কাউন্সিলের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল শুধু বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজনে। কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২টি, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬১, ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৫ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৭টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এর আগে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কোনো কর্মশালার আয়োজন করা হয়নি। যদিও কাউন্সিলের প্রথম সভায় এ পাঁচ বছরের মধ্যে বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন এবং আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অ্যাক্রেডিটেশন দেয়ার সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল।

এ বিষয়ে নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে কাউন্সিলের সাবেক এক খণ্ডকালীন সদস্য বণিক বার্তাকে বলেন, ‘এখানে সবকিছুই অনেক ধীরগতিতে হয়। যখন কোনো ফাইল মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়, তখন সেটি পাস হয়ে আসতেই অনেক সময় বছর পার হয়ে যায়। এরপর সে অনুযায়ী কাজ শুরু করতে আরো কয়েক মাস চলে যায়। ফলে যে কাজটি এক মাসে হওয়ার কথা, সেটি অনেক সময় এক বছরেও শেষ হয় না। আবার অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ দক্ষ লোকবল প্রয়োজন তাও কাউন্সিলের নেই। অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের চাইলেই পাওয়া সম্ভব হয় না। এ কারণে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করেও সব বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি করা সম্ভব হয়নি। ফলে যে অবস্থানে থাকা উচিত ছিল, কাউন্সিল এখনো তার তুলনায় পিছিয়ে আছে।’

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘শিক্ষক-কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে অ্যাক্রেডিটেশন নেয়ায় আগ্রহী করে তুলতে আমরা এখন কর্মশালায় বেশি জোর দিচ্ছি। এক্ষেত্রে যে সময়ক্ষেপণ হচ্ছে, সেটি হচ্ছে মূলত পদ্ধতিগত কারণে। এখানে আমাদের বেশির ভাগ কাজেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। অর্থসংক্রান্ত একটি ফাইল প্রায় এক বছর আগে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এখনো সেটি পাস হয়নি। এছাড়া দক্ষ ও প্রশিক্ষিত লোকবলেরও সংকট রয়েছে। যদি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা না থাকত এবং আমরা দক্ষ লোকবল পেতাম, তাহলে কাউন্সিলের কাজ অনেক ত্বরান্বিত হতো। আমাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে জুন পর্যন্ত তথ্য আছে। ডিসেম্বর পর্যন্ত অ্যাক্রেডিটেশনের আবেদনের জন্য আগ্রহ প্রকাশকারী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং কাউন্সিলের পক্ষ থেকে পরিদর্শনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আরো বেড়েছে।’